« Ne pas franchir – Do not cross », indiquent tout au long du parcours de l’exposition les mentions au sol, façon « limite de confidentialité » dans une banque, ce qui n’empêche pas l’alarme de couiner assez régulièrement les jours de grande affluence dès qu’un visiteur franchit la ligne radar qui le rapproche des œuvres. De l’aveu d’un membre du personnel du Centre Georges-Pompidou, « On n’a jamais vu une expo aussi surveillée, on aurait dû mettre à l’entrée un panneau Souriez, vous êtes filmé ! ». Et de désigner les cimaises, où effectivement, parmi les projecteurs, une batterie de caméras façon fish eye captent le public de l’exposition. « Les prêteurs ont imposé ça, ils sont un peu paranos. ». C’est Roy Lichtenstein lui-même, dont le travail et tous les témoignages soulignent le sens de l’humour distancié (sans le cynisme et l’esbroufe d’un Warhol), qui eût sans doute souri face à cette sacralisation à l’extrême de son œuvre (la société du spectacle façon Debord revue par la société de la surveillance façon Orwell), lui qui au tout début des années 90 avait salué, non sans humour, la lacération sauvage d’une de ses œuvres à la FIAF par un crypto-commando de « terroristes » luttant contre l’inflation du marché de l’art – on ne parlait pas encore de « buzz », mais l’esprit y était.

« Ne pas franchir – Do not cross »

Quelles limites ? Quelle invisible et indicible frontière ? Celle qui sépare le « haut » du « bas », pour reprendre le titre de l’exposition fondatrice du MoMA en 1991 sur la réutilisation de la culture « de masse » par l’art, du cubisme au pop art 1 ? Celle qui serait la démarcation entre une culture «industrielle» et la culture «artistique» ? Comme toute « école », puisque l’histoire de l’art n’a longtemps fonctionné que sur le mode exclusif de la taxinomie presque entomologique et de la périodisation à l’extrême, le Pop Art pose problème en termes de définition.

Là où les critiques des premières années 60 hésitaient entre « art de l’image banale », « peinture anti-sensibilité », « peinture du signe », un docte symposium de 1962, au MoMA déjà, devait rejeter toutes ces catégories, ainsi que les appellations contrôlées « nouveau réalisme » et « néo-Dada » pour désigner le mouvement (qui d’ailleurs ne s’est jamais auto-proclamé sur le moment comme école, comme c’est souvent le cas) sous l’expression Pop Art qui est restée gravée au marbre des encyclopédies. Pop Art : l’oxymore reprend au moins un siècle de débats irrésolus, depuis la gravure des XVII-XVIIIe siècles, sur la culture et l’art « populaires », et contribua à fonder le mythe durable du « pop » appliqué à toutes formes de création et d’expression, pour le plus grand bonheur des industries culturelles.

L’intérêt des expositions monographiques réussies, et c’est le cas de cette rétrospective qui a déjà voyagé, sous des configurations différentes, par Chicago, Washington et Londres, est de remettre en cause et dépasser ces taxinomies et ces classements trop faciles. Le peintre n’est pas seulement « figure majeure du pop art », connu pour ses reprises et détournements de « comics » qui ornèrent tout appartement de yuppie des années 80 et au-delà, et ont fait la fortune, généralement sous forme de pauvres contrefaçons, des marchands de posters de Manhattan et du Forum des Halles) ; mais un créateur bien plus profond qu’il n’y paraît, tant dans l’exécution de ses œuvres, qui sont bien plus que des reproductions « mécaniques » ou « industrielles », que dans la réflexion sur l’histoire de l’art tout entière qu’elles révèlent et prolongent – même s’il est peut-être quelque peu exagéré, dans le feu de l’enthousiasme, de faire du coup de Lichtenstein « le premier artiste postmoderne » – sous toutes formes possibles. L’exposition met bien l’accent sur son œuvre de graveur, de sculpteur et de designer.

Il est d’ailleurs ardu de périodiser le travail de l’artiste, tant après le début des années 60 il multiplie les pistes et les flashbacks sur son œuvre propre et celles de ses devanciers. En ce sens, la scénographie de l’exposition, par ailleurs assez froide, est parfaite dans sa disposition générale. Le découpage des dix salles se fait autour d’une longue perspective centrale qui donne parfois l’impression vertigineuse d’une allée de miroirs à Coney Island, tant une œuvre des années 60 vue de loin semble répondre à une œuvre des années 90.

« Hey, Papa, t’es pas cap’ de faire aussi bien ! »

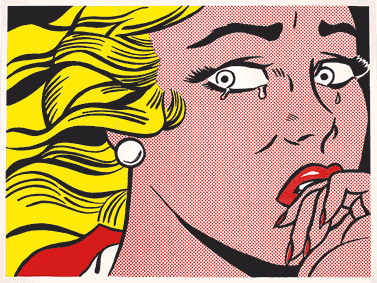

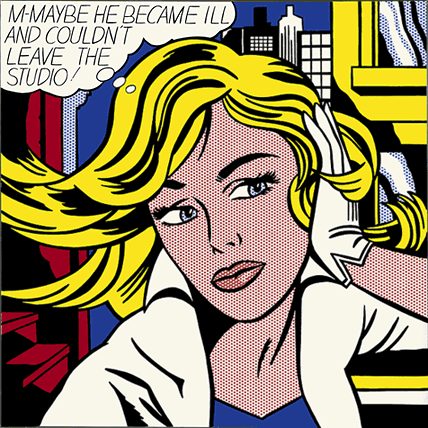

Passons sur la légende noire, celle d’un prof d’art et artiste quelconque, qui, à l’initiative de son fils (« Hey, Papa, t’es pas cap’ de faire aussi bien ! ») ou d’un de ses amis selon les versions, se lance dans les « Mickey Mouse » et connaît tout à coup la consécration dans le curieux univers du « pré-pop » américain. Enseignant assez itinérant, spécialisé dans les questions techniques, Roy Lichtenstein se fait connaître avec des œuvres naïves, hommage à la culture précolombienne, médiévale et western, dont quelques unes, déjà d’esprit assez ludique, sont présentées ici. Ce n’est qu’à l’aube des années 60, vers la quarantaine, qu’il se lance dans le détournement, et plus spécifiquement dans celui des objets usuels et des comics, et cette veine ne durera pas plus de cinq ans, tout en coexistant avec d’autres pistes artistiques, tant, dans une conception de l’art où seul l’inédit et le « révolutionnaire » sont valorisés, il importe d’avancer et de se placer sur le marché.

Andy Warhol avouera avoir abandonné la reprise de comics tout simplement parce que la place était prise : « Je décidai sur le champ d’arrêter les bandes dessinées parce que Roy y réussissait si bien, et de travailler dans une autre direction où je serais le premier. La quantité et la répétition, par exemple » 2.

S’il invente et perfectionne, au pochoir le plus souvent, l’imitation de la trame d’imprimerie, le « Ben-Day dot » (de Benjamin Benday, 1838-1916, vulgarisateur du procédé et inventeur de son extension à la couleur dans la décennie 1870) qui restera sa marque de fabrique jusqu’à la fin, Roy Lichtenstein fait tout pour que son travail, qui sera perçu par les contemporains comme la simple copie voire le plagiat de matériaux préexistants, reste invisible. Selon Camille Morineau, commissaire de l’exposition, l’« artiste dépense beaucoup d’énergie afin de produire, tout en cachant la complexité du travail préparatoire, des images en apparence faites d’un geste. Documentaires, témoignages et entretiens révèlent pourtant le long processus de simplification, recadrage, re-colorisation de l’image, les étapes de sa « dégradation » (prélèvement, découpage, dessin, projection du dessin 3

Derrière le motif fait de bandes dessinées guerrières ou sentimentales, traitées avec un vif sens de l’ironie, qu’il est aisé de relire aujourd’hui selon la théorie des genres 4.

Dès 1962, en parallèle avec ces variations sur les comics, quintessence de la « culture de masse » U.S., Roy Lichtenstein, qui a acheté son premier livre d’« Art moderne » à 14 ans et vu en 1939, à la faveur d’une manifestation de solidarité aux réfugiés espagnols à New York, le Guernica de Picasso, puis, jeune militaire envoyé sur le front européen, visité l’exposition Cézanne de Londres en 1944 et, démobilisé, brièvement connu les milieux parisiens à l’automne 1945, se penche sur ce qui sera pourrait-on dire son sujet principal, bien au-delà du « pop » : la relecture des maîtres, du Monet de la Cathédrale de Rouen à Cézanne, Picasso, Léger, l’Art Déco, les Futuristes, Miro, Mondrian, etc. et, surtout, Matisse, auquel une salle entière de l’exposition est consacrée.

Viennent aussi, toujours vers le milieu des années 60 en un permanent va-et-vient entre figuration et abstraction (mais il est par excellence l’artiste qui transcende et annihile cette distinction pourtant fondatrice de tout discours sur la création au XXe siècle), le Lichtenstein des « coups de pinceau », les Brushstrokes. Vient ensuite le temps de la forme pure, dans la « figuration » toutefois, des couchers de soleil et des Miroirs aveugles aux constructions architectoniques, jusqu’à l’aporie des châssis retournés et à la tentation du zen chinois.

Un point, c’est tout

L’exposition insiste sur la multiplicité des techniques mises en œuvre par l’artiste : peinture, avec une recherche permanente sur les supports et les moyens, dont la récupération de matériaux industriels, par exemple le Rowlux, surface conçue pour les panneaux routiers) ; estampe, céramique et porcelaine (ses tasses ironiquement inutilisables car collées), et toutes formes de matières propres à la sculpture et au design ; jusqu’à l’inattendue carrosserie d’une BMW de compétition, décorée dans le cadre d’une opération de prestige menée à la fin des années 70 par la firme automobile et qui courut effectivement au Mans (elle est exposée dans le hall de Beaubourg) et aux sculptures monumentales (un diaporama eût été ici le bienvenu), du Brushtrokes in Flight de l’aéroport de Colombus (Ohio) à la Modern Head de l’Institut dentaire de Nagano, totem de dix mètres de haut qui semble un retour aux sources de l’inspiration précolombienne première de l’artiste. Prince de l’Image Duplicator sur tous matériaux, Lichtenstein, qui s’auto-cite autant qu’il cite ses inspirations esthétiques et transfère ses thèmes graphiques d’un support à l’autre (jusqu’aux compositions des dernières années, ces « intérieurs » et « ateliers » où il joue du mélange des genres et des styles), défie toute classification.

A ce titre, l’approche de l’exposition, chronologico-thématique, qui se décompose en trois parties, « pop », « post-moderne » et « classique », pour paradoxale qu’elle soit, est la plus efficace. L’ouvrage qui l’accompagne, qui est beaucoup plus qu’un catalogue tant il est riches d’analyses contemporaines et surtout documenté d’anthologies d’analyses d’époque souvent, forcément divergentes, et est doublé d’un recueil des rares entretiens accordés par l’artiste 5, la défend de manière très convaincante.

Manque peut-être l’homme Lichtenstein, là où certaines expositions monographiques tendent à en rajouter sur la biographie, telle la rétrospective Edouard Munch de 2011-2012 au même Centre Pompidou, où les clichés et films amateurs du peintre n’apportaient pas tant que cela à la compréhension de son œuvre, à l’opposé de l’évocation de sa maladie. Un seul court extrait de film montre, durant le parcours, le work in progress de l’artiste, là où de nombreuses sources étaient pourtant disponibles, par exemple le judicieusement intitulé « Roy Lichtenstein, un point c’est tout » de André S. Labarthe en 1994, à partir d’entretiens réalisés par Annette Michelson en 1972 et 1988).

Manque ainsi l’image d’un homme riche d’un sens de l’autodérision et du refus de gloser sur son propre travail de manière péremptoire, plutôt rares chez les artistes contemporains.

Le moins reproductible

Dernier paradoxe, qui invite à découvrir l’exposition de visu et non sous forme virtuelle (bien qu’une « appli » pour tablettes et smartphones soit proposéepar Beaubourg au public geek) : contrairement à celle d’un Warhol, encore visible sur tous les murs de Paris en cette fin d’été 2013 (de la publicité pour le dernier I-Pad à la campagne Perrier by Warhol, qui a tout d’une imposture absolue puisqu’elle ne doit rien à Warhol, sinon la « franchise » de sa « marque », et tout à une agence de pub parisienne), belle récupération d’un courant sinon contestataire tout au moins ironiquement critique 6, Lichtenstein, de par la complexité de l’élaboration formelle de ses œuvres, on l’a vu, est, de tous les créateurs parfois abusivement rassemblés sous la bannière « Pop Art », celui qui est sans doute le moins « reproductible » au sens benjaminien du terme et le moins réductible à une formule promotionnelle exploitable à merci.

Il faudrait alors supposer, comme cela est sensible dès 1963 dans certains des propos de l’artiste et dans les années 80-90, au moment où il propose une œuvre moins directement lisible [11. « Est-il possible que Lichtenstein ait été écœuré en constatant l’engouement des clients fort solvables qui s’arrachaient le pop art et en voyant les artistes devenir les petits chéris du monde de la jet set ? Les Frises architectoniques et les Miroirs sont-ils le signe de son retrait d’un marché exagérément enthousiaste qui cherchait la distraction dans les tableaux pop ? », Janis Hendickson, Roy Lichtenstein, op.cit. p. 83. Dans un reportage sur son exposition parisienne de 1991 consultable sur le site de l’INA, le peintre exprime sa réserve quant à l’emballement de la spéculation artistique durant les années 80.], qu’un créateur puisse admettre que le public l’apprécie pour de mauvaises raisons, mais que cela n’enraye en rien, bien au contraire, son élan vers de nouvelles aventures esthétiques, quitte à tourner le dos audit public. Pour mieux le retrouver vingt ans plus tard comme ici à Beaubourg, post mortem certes mais pour de meilleures raisons. N’en déplaise au site Internet du magazine Elle, Lichtenstein est d’avantage que l’artiste qui a « inspiré le décor des Z’amours », le célèbre jeu de France 2 – à moins que la rédactrice du journal n’ait autant d’ironie que l’une des infortunées créatures des détournements de comics de Lichtenstein, décidemment bien trop blondes pour être vraies.

Christian-Marc Bosséno

Roy Lichtenstein, 3 juillet 2013 – 4 novembre 2013, Centre Pompidou, Paris

Reproductions : Copyright Estate of Roy Lichtenstein, New York/ADAGP, Paris, 2013

Notes

| ↑1 | “High and Low : High Art in Popular Culture”, Museum of Modern Arts, New York, 1991. |

|---|---|

| ↑2 | Cité par Klaus Honnef, Warhol 1928-1987, De l’art comme commerce, Taschen 2007, p. 43. |

| ↑3 | Lichtenstein reste fidèle à la méthode du « flash room » qu’il a apprise de son maître Hoyt Sherman à l’Ohio State University : le motif est projeté sur la toile, par rétroprojecteur, avant que d’être peint. Voir Janis Hendrickson, Roy Lichtenstein 1923-1997, L’Ironie du banal, Taschen 2013, p. 9-11.], reprise de celui-ci, selon les époques, au pinceau ou au scotch, puis par les différents modes d’application des dots), d’autant plus stupéfiants que rien ou presque ne les laisse apparaître. Le travail obsessionnel, quotidien, excessivement manuel est effectué de telle manière qu’il puisse intégralement disparaître [4. Camille Morineau, « Lichtenstein pop, postmoderne et classique », in Id., Roy Lichtenstein, Centre Pompidou, 2013, p. 22] . Stupéfiant, en effet : l’examen minutieux de l’œuvre du Lichtenstein « pop », artiste et expérimentateur artisanal de techniques neuves brise en menues miettes le principal reproche fait à l’art contemporain, parfois avec justesse, depuis Duchamp : l’absence de « travail » au bénéfice du seul concept [5. «Il était presque acceptable d’exposer un chiffon dégoulinant de peinture, tout le monde y était habitué», déclare l’artiste des Ben-Day dots en 1963.» |

| ↑4 | Voir Cécile Whiting, « Courageux guerriers, héroïnes sentimentales », ibid., p. 41-49. L’auteur y développe la transformation des clichés issus des comics « en une expression humoristique et hyperbolique des stéréotypes de genre ».], l’artiste ne parle que de forme, allant jusqu’à travailler avec un chevalet rotatif qui lui permet de renverser l’image pour mieux faire abstraction de son contenu émotionnel fort – l’amour contrarié, la guerre, en guise de contre-préfiguration du Peace & Love des années de culture « pop » généralisée qui suivront -, finalement anecdotique et se concentrer sur lignes, couleurs et points. « Tout son effort tend à mettre cette charge émotionnelle à distance, et finalement à la neutraliser » [7. Alain Cueff, « Roy Lichtenstein, une peinture contre-nature », Ibid., p. 38. |

| ↑5 | Roy Lichtenstein, Ce que je crée, c’est de la forme. Entretiens, 1963-1997, Centre Pompidou, 2013. On y lira notamment, dans un entretien réalisé par Bruce Glaser avec Oldenburg, Lichtenstein et Warhol pour la radio WBAI, et repris deux ans plus tard par la revue Artforum, la réponse définitive de ce dernier à la question « Comment êtes-vous arrivé au pop art? », « Pour le moment, je plane trop. Posez la question à quelqu’un d’autre ». |

| ↑6 | Récupération qu’un Guy Debord redoutait plus que tout. Voir la très réussie exposition que lui consacra la Bibliothèque nationale de France cette année : Guy Debord, un art de la guerre, Bibliothèque nationale de France, 27 mars-13 juillet 2013. Voir aussi le catalogue éponyme dirigé par Emmanuel Guy et Laurence Le Bras, Gallimard 2013. Le « situationnisme » a formé de nombreux « contestataires » passés au cœur de la « société du spectacle », par exemple un Carlo Freccero, devenu dans les années 80 le penseur majeur de la galaxie télévisuelle de Silvio Berlusconi, et aujourd’hui repenti.] et qu’un Warhol devait avoir anticipé avec délice [10. Parmi la noria d’ouvrages parus à l’occasion de la rétrospective Lichtenstein, on consultera avec intérêt, pour mesurer la complexité du personnage, Pat Hackett et Andy Warhol, Popisme. Mémoire – Les années 60, Flammarion 2013. |