La parution en août 2015 d’un intéressant roman de Judith Perrignon sur l’enterrement de Victor Hugo, Victor Hugo vient de mourir (L’iconoclaste), nous a donné l’idée de rechercher les mots prononcés lors des funérailles de grands écrivains, et de préférence, les mots prononcés ou écrits, comme ici, par leurs pairs. Ndlr ———————————

Dans cette chambre « garnie », devant l’admirable visage endormi de Marcel Proust, nous songions au destin extraordinaire d’un créateur que sa création a dévoré. Marcel Proust a donné sa vie pour que son œuvre vive, et cela est sans exemple : car un Balzac, des soucis d’argent, ses créanciers l’attachaient à sa table. Proust ne s’est séparé du monde que pour construire un monde. La maladie aida sans doute à ce renoncement, mais elle eût aussi bien pu l’incliner à rechercher le luxe, les compagnies faciles, une mollesse qui l’aurait diverti de son mal.

Entre ces murs nus où il repose, nous comprenons enfin cet étrange ascétisme, ce dépouillement total de ce qui n’était pas son œuvre et qui est allé jusqu’au refus de toute nourriture, lorsqu’il se fut persuadé que le jeûne aiderait à sa guérison, lui laisserait du répit pour achever enfin cette héroïque et folle poursuite du » temps perdu ». Durant sa dernière nuit, il dictait encore des réflexions sur la mort, disant : » Cela servira pour la mort de Bergotte. »

Et nous avons vu, sur une enveloppe souillée de tisane, les derniers mots illisibles qu’il ait tracés et où seul était déchiffrable le nom de Forcheville ; ainsi, jusqu’à la fin, ses créatures se sont nourries de sa substance, auront épuisé ce qui lui restait de vie.

Dans cette cellule d’un » meublé » atrocement quelconque, en face du cadavre d’un homme de lettres qui avait aimé les lettres jusqu’à en mourir, nous nous souvenions de la prière de Pascal pour demander à Dieu le bon usage des maladies.

Comment faut-il user de l’infirmité du corps ? Marcel Proust, aussi débile et aussi souffrant que Pascal, s’étant posé comme lui la question, a répondu comme lui, par le don total. Certes, il usa magnifiquement de la maladie ; mais au lieu que ce fût, à l’exemple de Pascal, pour appréhender ce qui ne passera pas, ce fut pour appréhender ce qui passe. Seul au centre de sa souffrance, il tirait de lui, en quelque sorte, pendant sa vie cachée, cet univers qu’il avait absorbé pendant sa vie publique. Il ne le peuplait pas seulement d’êtres innombrables, à tous les degrés de leur existence sociale, sentimentale, sexuelle ; mais aussi il captait des jours, des instants, un tournant de route à une certaine heure d’une certaine année, et, dans cette chambre presque sordide, retrouvait soudain et fixait, comme un papillon vivant, le parfum d’une haie d’aubépines.

Ainsi a surgi, à force de souffrance, la forêt immense de son œuvre où un seul nom : Swann, Combray, Guermantes s’arrondit comme une clairière d’où rayonnent des routes, que relient entre elles des sentiers innombrables.

Proust, avec une sublime patience, s’est efforcé à cette tâche surhumaine, entre les êtres et les paysages, entre leurs noms et les formes, les sons, les couleurs, les parfums, d’épuiser les correspondances, de supprimer les intervalles, de construire enfin une symphonie vivante. Bergson a écrit que le passé tout entier nous suit à chaque instant : » Ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis notre première enfance est là, penché sur le présent qui va s’y joindre, pressant contre la porte de la conscience qui voudrait le laisser dehors. » L’effort de Marcel Proust alla justement en sens inverse du mécanisme cérébral des autres hommes, qui tend à refouler dans l’inconscient tout souvenir inutilisable. Sa conscience fut au contraire dressée par lui à ne pas se méfier des souvenirs, à happer au passage toute réminiscence. Non qu’elle laissât se dégorger sans contrôle le flot des jours révolus ; il n’est pas un trait de A la recherche du temps perdu qui ne soit entre mille choisi ; mais le choix de Marcel Proust porte sur le tout de son passé.

Voyez-vous cet homme seul, luttant pied à pied jusqu’à la mort contre le flot montant des souvenirs, cet hercule débile qui capte le flux du temps, ou s’abandonne savamment au reflux ? Il est mort de ce travail insensé ; il est mort peut-être sans Dieu dont l’amour l’en eût détourné, comme il détourna Pascal de toute fin humaine.

A nous, ses frères plus jeunes, qui l’avons admiré et aimé, voilà donc la leçon terrible qu’il nous laisse : l’art n’est pas une plaisanterie ; il y va de la vie et il y va de bien plus.

Marcel Proust, en dépit de son prix Goncourt, n’a pas fait carrière, et il n’aura vu que sur ses cinq dernières années monter et luire le trouble soleil de la gloire. Mais la plus grande partie de sa vie d’homme s’est écoulée entre les murs de liège d’un appartement du boulevard Haussmann ; et personne alors, sauf quelques amis, ne pressentait que naissait là, dans la souffrance, la plus puissante œuvre romanesque de ce temps.

Proust avait cette force de voir se faire les réputations, s’édifier de faciles renommées, et de ne rien lâcher encore du trésor qu’il amassait à notre insu.

Nous nous souvenons pourtant de notre admiration quand, à vingt ans, nous lûmes cette préface qu’il avait écrite pour Sésame et les lis de Ruskin. Cette unique parcelle nous permit alors d’entrevoir les gisements inconnus qu’un solitaire venait de découvrir. Nous avons foi en la pérennité de cette œuvre.

Sans doute sera-ce toujours le petit nombre qui aimera se perdre dans la forêt enchantée, si mystérieuse et pourtant si savamment dessinée ; une élite qui se complaira aux détours, aux enchevêtrements, aux chemins morts, aux haltes indéfinies. Mais de même que le monde entier admire Manon Lescaut qui n’est que la septième partie des Mémoires d’un homme de qualité, le grand public a su déjà découper dans l’œuvre de Proust des fragments comme Un amour de Swann, Une agonie, Les Intermittences du cœur. Irons-nous jusqu’au bout des réflexions qui nous pressaient devant ce grand homme, il faudrait dire : ce grand jeune homme endormi ? (Car, sur son lit de mort, on ne lui eût pas donné cinquante ans, mais à peine trente, comme si le temps n’eût pas osé toucher celui qui l’avait dompté et conquis.) Oserons-nous tout dire ? Ses mains n’étaient pas jointes, mais ses bras vaguaient comme ceux d’un vaincu ; le crucifix ne reposait pas sur sa poitrine immobile.

Une telle œuvre, songions-nous, impliquerait-elle même le renoncement à Dieu ? Dieu est terriblement absent de l’œuvre de Marcel Proust. Nous ne sommes point de ceux qui lui reprochent d’avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres de Sodome et de Gomorrhe ; mais nous déplorons qu’il s’y soit aventuré sans l’armure adamantine. Du seul point de vue littéraire, c’est la faiblesse de cette œuvre et sa limite : la conscience humaine en est absente. Aucun des êtres qui la peuplent ne connaît l’inquiétude morale, ni le scrupule, ni le remords, ni ne désire la perfection. Presque aucun qui sache ce que signifie : pureté ; ou bien les purs, comme la mère et comme la grand-mère du héros, le sont à leur insu, aussi naturellement et sans effort que les autres personnages se souillent.

Ce n’est point ici le chrétien qui juge : le défaut de perspective morale appauvrit l’humanité créée par Proust, rétrécit son univers. La grande erreur de notre ami nous apparaît bien moins dans la hardiesse parfois hideuse d’une partie de son œuvre que dans ce que nous appellerons d’un mot l’absence de la Grâce.

A ceux qui le suivent, pour lesquels il a frayé une route vers des terres inconnues et, avec une audace désespérée, fait affleurer des continents submergés sous les mers mortes, il reste de réintégrer la Grâce dans ce monde nouveau. Voici donc l’homme de lettres à son paroxysme : celui qui a fait de son ouvrage une idole et que l’idole a dévoré. Elle ne lui fut pas un divertissement à la douleur, puisqu’il l’a nourrie de sa douleur même, puisqu’il l’a enrichie de méditations sans prix sur l’insomnie, sur la fièvre, sur les songes, sur le sommeil, sur l’approche de la mort, sur l’agonie (et par là cet héritier de Stendhal, de Flaubert et de Balzac, plonge ses racines jusqu’à Montaigne).

Ainsi cette œuvre dévoratrice ne l’aura détourné que de l’Etre infini … Mais encore, le savons-nous ? D’un tel monument, ce n’est pas assez de dire qu’il était une nécessité, et nous avons le droit d’y reconnaître une volonté particulière de Dieu. Et puis, rappelons-nous ce que Marcel Proust a souffert. Comme il souffrait depuis des années sans mourir, ses amis trouvaient commode et rassurant parfois d’en sourire.

La vie nocturne de Proust leur semblait une bizarrerie de malade imaginaire et ils ne voulaient voir que des boutades dans les allusions à sa mort, dans ce gémissement qui jaillit de toutes ses lettres : » … J’ai voulu vous écrire, mais j’ai été mort. Et je remonte de profundis et encore tout emmailloté comme Lazare. » Dans une autre, il se nomme » celui qui est déjà dans la mort », et à propos de Jammes : » Que ce grand poète, par votre intercession, me recommande à son saint favori pour qu’il me donne une mort douce, bien que je me sente fort le courage d’en affronter une très cruelle … » Mais c’est justement dans cette prière pour le bon usage des maladies, dont nous parlions en commençant, que Pascal jette ce cri : » O Dieu, qui aimez tant les corps qui souffrent ! … » Marcel Proust était donc aimé, et nous croyons qu’il voit aujourd’hui sourire et vivre à son approche le cortège de pierre qu’il admirait tant au portail de l’église de Balbec : « Les apôtres … des deux côtés de la Vierge, devant la baie profonde du porche, m’attendaient comme pour me faire honneur. La figure bienveillante, camuse et douce, le dos voûté, ils semblaient s’avancer d’un air de bienvenue en chantant l’alleluia d’un beau jour … »

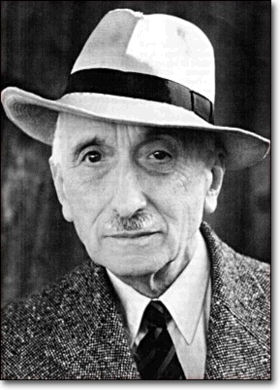

François Mauriac

Article paru dans La Revue Hebdomadaire du 2 décembre 1922. Proust est mort le 19 novembre 1922.