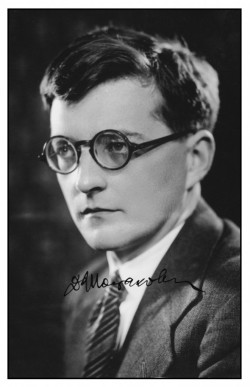

Le 6 juin 1928, lors de ce qui allait être l’avant-dernière saison des Ballets russes, Serge Diaghilev présentait, au Théâtre Sarah-Bernhardt, un nouveau ballet de Massine, Ode, dans des décors semi-abstraits de Pawel Tchelitchew et des éclairages bleutés d’une grande beauté de Pierre Charbonnier. Dirigée par Roger Désormière, la musique, cantate pour deux solistes et chœur, sur un poème de Lomonosov, était l’œuvre d’un débutant de 25 ans, Nicolas Nabokov.

Lubcza, Paris

Né à Lubcza, sur les bords sur Niémen, dans ce qui est à présent la Biélorussie, en 1903, Nabokov était de quatre ans plus jeune que son cousin germain Vladimir, futur auteur de Lolita. Sa mère, née Falz-Fein, descendait d’une riche famille d’origine allemande établie en Ukraine. Dans son autobiographie, Bagázh (parue en français en 1976 sous le titre Cosmopolite), il évoque son enfance privilégiée dans la Russie d’avant-guerre comme une sorte de paradis d’avant la chute. Comme tous les Russes des classes supérieures, il avait reçu une éducation polyglotte et parlait allemand, anglais et français. La révolution de février 1917 était survenue alors qu’il poursuivait ses études au lycée impérial de Saint-Pétersbourg. Réfugié avec sa famille en Crimée, il y avait eu comme premier professeur de composition Vladimir Rebikov, musicien à la réputation d’avant-gardisme. Deux ans plus tard, tous les Nabokov prenaient le chemin de l’exil. En Allemagne, Nabokov parachevait sa formation musicale, d’abord à Stuttgart avec Joseph Haas, puis à Berlin avec Paul Juon. Il était dans la capitale allemande lorsque son oncle, père de Vladimir, était assassiné par des monarchistes fanatiques en 1922. En 1924, il s’installait à Paris, où, deux ans plus tard, Claudio Arrau créait sa première sonate pour piano. Il s’y liait d’amitié avec Sauguet et les Six, et fréquentait le cercle de Jacques et Raïssa Maritain. En 1928, il épousait Natalie Shakhovskoï, sœur d’un de ses condisciples au lycée impérial.

La création d’Ode avait soudain propulsé Nabokov parmi les jeunes musiciens dont on parlait. Sa première symphonie, dite Lyrique, créée par Désormière à Bruxelles l’année suivante, puis à Paris par Monteux et à Boston par Koussevitzky, confirmait sa réputation montante. Protégé par Stravinsky (qui ne tarde pas néanmoins à se brouiller avec lui), lié d’amitié à Prokofiev, patronné par les Beaumont et par Charles et Marie-Laure de Noailles, il s’agrège au groupe La Sérénade dont font aussi partie Milhaud, Poulenc et Sauguet. Ce sont les Noailles qui lui commandent en 1932 sa cantate Collectionneur d’échos, sur des poèmes de Max Jacob. En 1933, il fait entendre au Théâtre des Champs-Élysées un oratorio, Job, sur un texte de Maritain, et collabore avec Balanchine, devenu l’un de ses amis les plus proches, à un ballet, Les Valses de Beethoven (arrangement de pièces du début du dix-neuvième siècle dont l’attribution à Beethoven est purement fantaisiste).

Son ballet La vie de Polichinelle, chorégraphié par Serge Lifar, connaît un vif succès à l’Opéra en 1934. Mais dès 1933 Nabokov a repris le chemin de l’exil, cette fois pour l’Amérique. La crise, qui affecte tous les musiciens, a rendu particulièrement difficile la situation des jeunes émigrés russes, déjà privés par la mort de Diaghilev d’une espèce de seconde patrie. Invité à Philadelphie par Albert C. Barnes, le fameux collectionneur, Nabokov y fait créer Union Pacific, chorégraphié par Massine, mais le triomphe international de l’œuvre ne lui profite guère, en raison des pratiques financières douteuses du colonel de Basil à la tête des Ballets russes de Monte Carlo. Ni ne peut-il être présent lorsque son concerto pour piano, conçu originellement pour la pianiste franco-brésilienne Magda Tagliaferro, est créé à Rome par Marcelle Meyer et l’orchestre de l’Académie de sainte Cécile dirigé par Mario Rossi.

Les États-Unis

En 1936, après quelques années de bohème, Nabokov se résout à accepter un poste d’enseignant à Wells College, dans le nord de l’État de New York. Séparé de Natalie, il se remarie en 1939 avec une de ses anciennes étudiantes et prend la nationalité américaine. À Wells, il accueille de nouveaux exilés, comme son cousin Vladimir et Paul Hindemith. Il se lie avec Elliott Carter d’une amitié durable, ainsi qu’avec le critique Edmund Wilson. En 1941, année de la création de sa deuxième symphonie (Biblique) par l’Orchestre philharmonique de New York dirigé par Dimitri Mitropoulos, Nabokov quitte Wells et, recommandé par Maritain, lui-même nouvellement exilé, est engagé par St John’s College à Annapolis, non loin de la capitale fédérale.

Dans le Washington des années de guerre, Nabokov devient membre d’un nouveau cercle, cette fois de jeunes diplomates russophiles et kremlinologues, comme Charles Bohlen (futur ambassadeur à Paris) et George Kennan (futur ambassadeur à Moscou et à Belgrade) ; il rencontre aussi le philosophe Isaiah Berlin et le poète W.H. Auden. En 1945, il part en Allemagne dans le cadre d’une mission militaire et y reste deux ans, pour s’occuper notamment de la renaissance de la vie musicale allemande après le nazisme. Ceci l’amène à s’occuper, entre autres, du dossier de dénazification de Wilhelm Furtwaengler, sur le cas duquel l’opinion américaine se déchaîne. Tout en nouant des contacts avec les autorités militaires soviétiques, il se préoccupe du sort des réfugiés d’Europe de l’Est que les Alliés laissent « rapatrier ». De retour en Amérique, Nabokov reprend ses activités d’enseignant au conservatoire Peabody de Baltimore, tout en collaborant à la création d’un programme en langue russe de Voice of America. Sa carrière de compositeur redémarre en 1947 avec la création par Nathan Milstein d’une œuvre pour violon et piano et celle de sa cantate Le retour de Pouchkine par Koussevitzky à la tête du Boston Symphony Orchestra : c’est son cousin Vladimir qui prépare la traduction anglaise, calquée, syllabe par syllabe, sur l’original du poème de Pouchkine. Le même orchestre, dirigé par Charles Münch, créera une seconde cantate, pour deux solistes, chœurs et orchestre, La vita nuova, d’après Dante, en 1951.

À partir de 1947, Nabokov, mûr de son expérience de l’Allemagne d’après-guerre, commence à militer, avec sa nouvelle femme, Patricia Blake, amie de Camus, dans des groupes d’intellectuels de la gauche non-communiste, aux côtés d’Arthur Schlesinger, de Mary McCarthy, d’Elizabeth Hardwick et de son mari le poète Robert Lowell, ou encore de Dwight Macdonald : dans la revue de ce dernier, Politics, Nabokov dénonce les purges dont sont l’objet les musiciens (dont son vieil ami Prokofiev) dans l’Union soviétique de Staline et de Jdanov. Il est donc en première ligne au Congrès culturel et scientifique pour la paix mondiale réuni à New York, à l’hôtel Waldorf Astoria, en 1949, et qui est une vaste opération de propagande, où la délégation soviétique est conduite par Dimitri Chostakovitch, étroitement chaperonné par ses « nounous » du KGB. Nabokov trouve néanmoins l’occasion de mettre son collègue dans l’embarras en lui rappelant publiquement (en russe) les déclarations qu’il vient de signer dans la Pravda dénonçant Stravinsky, Hindemith et Schoenberg.

En juin 1950, Nabokov est parmi les participants au Congrès pour la liberté de la culture qui se tient à Berlin, à l’invitation du maire de la ville, Ernst Reuter. C’est, en quelque sorte, une réponse non-communiste au Congrès du Waldorf Astoria. Côté français, on remarque la présence de Manes Sperber, du socialiste Georges Altman et de David Rousset. Si l’événement est dominé par la rhétorique flamboyante d’Arthur Koestler, un comité de suivi est mis en place, auquel Nabokov participe, en vue de la création d’un organe permanent, dont il est décidé qu’il aura son siège à Paris, et qui ouvre ses portes au printemps 1951, avec Nabokov comme secrétaire général. Certes, il n’est pas habituel de voir un musicien occuper une fonction qui est plus politique qu’administrative ; mais il a beaucoup d’atouts : son quadrilinguisme, l’ampleur de ses relations sur les deux continents, le fait que contrairement à d’autres il n’est pas un communiste repenti, et les appuis solides dont il bénéficie au Département d’État.

Ce que Nabokov ignore, c’est que derrière une façade de fondations et de syndicats officiellement bailleurs de fonds s’est mis en place, dès les opérations de boycottage du congrès du Waldorf, un système de financement occulte par le gouvernement fédéral américain et transitant par le biais de la CIA. On a beaucoup parlé, essentiellement pour s’en indigner, de cette implication des services secrets américains dans des organisations non-gouvernementales à visée culturelle. On pourrait répondre que c’était rendre aux Soviétiques la monnaie de leur pièce, puisqu’ils ne se privaient pas d’« arroser » libéralement les milieux culturels qui leur étaient favorables en Europe de l’Ouest, et avec un succès que l’on peut mesurer en lisant la presse de gauche française de l’époque (et pas seulement la presse de gauche). Or, dans le contexte de la démocratie américaine, où le budget fédéral est publiquement discuté par les chambres, il était impensable que le Congrès, dans un pays traditionnellement hostile à l’intervention de l’État dans le domaine culturel, accepte de financer des opérations de diplomatie culturelle de grande envergure. Le choix était donc entre ne rien faire – en se limitant à des organes ouvertement de propagande, comme Radio Free Europe – ou agir par d’autres canaux.

Vu avec le recul et sans passion partisane, l’idée était ingénieuse d’opérer par le biais de la CIA, laquelle par définition échappait au contrôle du Congrès dans le détail de ses finances. Peu de personnes étaient dans le secret. L’homme de la CIA au secrétariat du Congrès pour la liberté de la culture était le secrétaire exécutif de l’organisation, Michael Josselson, Américain d’origine estonienne que Nabokov connaissait du Berlin de l’après-guerre, personnalité d’ailleurs remarquable et admirablement faite pour ce poste. Quant à Nabokov, non seulement il n’était pas un agent de la CIA, mais son caractère indépendant et l’impatience qu’il manifestait volontiers pour les règles et les conventions faisaient presque de lui l’antithèse de ce que l’Agence recherchait à recruter. Il n’était pas, en ce sens, un Cold Warrior de la même trempe que la plupart et devait le montrer dès sa prise de fonction.

Il faut en tout cas souligner que l’implication de la CIA était et est restée, pour ainsi dire, « technique » et n’a jamais pris la forme d’une quelconque censure – que les intellectuels ne haut niveau qui avaient fondé le Congrès n’auraient de toute façon jamais acceptée. Certes la ligne politique est demeurée fondamentalement anticommuniste, ou plus exactement libérale, c’est-à-dire hostile non seulement à la dictature communiste mais à toutes les dictatures, qu’elles soient d’inspiration marxiste ou de tendance fascisante. Mais le Congrès, dont l’une des têtes était le philosophe antifranquiste Salvador de Madariaga, n’était inféodé à aucune idéologie de droite ou de gauche.

Parmi les fondateurs du CCF, certains, tels Koestler, ou le philosophe Sidney Hook, auraient voulu donner à l’organisation des objectifs fondamentalement politiques, dans la continuité du Congrès de Berlin, avec des actions de propagande en direction de l’Europe de l’Est. Et de fait, durant les premières années de l’existence du Congrès allaient se constituer des associations nationales et même (y compris en France) des groupements locaux d’« Amis de la liberté ». Mais Nabokov, qui se rendait peut-être compte que ces initiatives seraient sans lendemain, avait insisté pour que l’organisation ait une véritable dimension programmatique. Il était soutenu sur ce point notamment par Raymond Aron, qui est le principal intellectuel français impliqué dans le Congrès. La proposition de Nabokov, aussitôt acceptée au printemps 1951, est de monter, l’année suivante, à Paris, un gigantesque festival qui montrerait, par des œuvres plutôt que par des discours, que l’art, à l’époque actuelle, ne fleurit jamais mieux que dans un climat de liberté, et qu’à l’inverse les dictatures, qu’elles soient de droite ou « prolétariennes », persécutent les artistes qui ne font pas preuve de docilité.

L’œuvre du vingtième siècle, Paris

On reste confondu aujourd’hui par le fait qu’en moins d’un an il ait été possible de mettre sur pied un festival aussi somptueux que L’œuvre du vingtième siècle, présenté dans divers lieux de la capitale française à la fin du printemps 1952. Le financement est officiellement rendu possible par un riche mécène de Cincinnati, Julius Fleishmann, par le biais de sa fondation familiale. Certes, il a fallu renoncer, faute de temps, à un volet théâtral ambitieux, mais ce qui demeure du projet est spectaculaire : création scénique française de Wozzeck (sous la direction de Karl Böhm) et de Billy Budd de Britten, ainsi que de Four Saints in Three Acts de Gertrude Stein et Virgil Thomson, où fait ses débuts une soprano du Mississippi promise à un brillant avenir, Leontyne Price ; le New York City Ballet, avec des chorégraphies de Balanchine et de Jerome Robbins ; Erwartung et Œdipus Rex (ce dernier mis en scène par Cocteau) côte à côte en un spectacle ; l’Orchestre symphonique de Boston, qui, sous la direction du créateur, Pierre Monteux, exécute Le sacre du printemps à la tête de son Orchestre symphonique de Boston, en présence du compositeur, dans la salle même du Théâtre des Champs-Élysées où l’œuvre a créé le scandale quatre décennies plus tôt ; Kathleen Ferrier dans Le chant de la terre de Mahler, dirigé par Bruno Walter ; Ferenc Fricsay et son orchestre berlinois, qui font entendre une suite de la Lady Macbeth de Chostakovitch, l’ensemble de la partition étant sous embargo ; sans oublier les concerts de musique sacrée, des concerts de musique de chambre, ni la création mondiale des Structures pour deux pianos de Boulez. Oui, la musique a la part belle, mais le Musée d’art moderne présente une exposition de chefs-d’œuvre de la peinture du vingtième siècle, où Picasso, en dépit de ses sympathies communistes, est bien représenté ; et des « conférences littéraires » réunissent philosophes et écrivains, dont des stars comme Malraux et Faulkner. Certes, Camus et Sartre se sont abstenus, et la presse « de gauche » fait la fine bouche, quand elle ne dénonce pas une tentative d’imposer aux Français la « sous-culture américaine ». On n’en est évidemment pas encore à l’heure où la peinture d’Edward Hopper fera (à juste titre) courir les Parisiens, et Nabokov et ses collaborateurs ont même fait de leur mieux pour réduire le plus possible la part américaine de l’événement. Mais en dépit des critiques le succès public est considérable, et il est révélateur de suivre les comptes rendus du Monde, alors d’obédience plutôt neutraliste : réservés au départ, ils deviennent chaleureux puis enthousiastes.

L’activité de Nicolas Nabokov au Congrès se concentre dès lors sur de grands événements internationaux du même type. En 1954, à Rome, il organise un festival axé sur la musique vivante ; toutefois l’attribution d’un prix de composition soulève des difficultés politiques et l’expérience ne sera pas renouvelée. Les compositeurs soviétiques et d’Europe de l’Est, invités, boycottent la réunion, ainsi que Boulez, qui n’admet pas que des tendances musicales pluralistes puissent être représentées. Mais Nabokov n’en persiste pas moins, jetant les bases d’une rencontre musicale Est-Ouest (la toute première de cette envergure) qui n’aura finalement lieu qu’à Tokyo en avril 1961 ; malgré des difficultés politiques innombrables, c’est un succès, comme une rencontre du même type, sur des bases plus modestes, que Nabokov organise à New-Delhi deux ans plus tard, avec le soutien et la participation de Yehudi Menuhin.

La crise de Berlin

Malgré une existence professionnelle aussi chargée, et une vie personnelle qui l’est à peine moins – un troisième divorce conduit à un quatrième mariage, en 1953, avec la Franco-Belge Marie-Claire Brot –, il est remarquable que Nabokov trouve, malgré tout, le temps de composer : un concerto pour violoncelle (Les Hommages), créé en 1953 par l’Orchestre de Philadelphie ; une cantate pour baryton et orchestre, Symboli chrestiani, créée en février 1956 à Louisville et qui connaît ensuite une belle carrière américaine et européenne (y compris, à l’Opéra de Nice, en 1962, sous la forme d’un ballet de Georges Skibine) ; le ballet The Last Flower, sur un livret du célèbre humoriste américain James Thurber, que Nabokov a écrit dans les années quarante et qui est finalement monté au Berliner Festwochen de 1958 ; et surtout l’opéra La fin de Raspoutine, créé dans sa version courte à Louisville en 1958 et dans sa version définitive à l’Opéra de Cologne en 1959, avec Denise Duval dans le principal rôle féminin et une débutante encore inconnue, Shirley Verrett, dans un petit rôle. Nabokov a écrit le livret en collaboration avec le poète anglais Stephen Spender, par ailleurs rédacteur en chef du magazine Encounter, la plus diffusée des nombreuses revues fondées sous l’égide du Congrès un peu partout dans le monde. Son équivalent français, Preuves, dirigé par François Bondy, ne connaît pas un succès comparable, en raison de la méfiance qu’elle inspire à la gauche intellectuelle. Elle n’en est pas moins d’une tenue remarquable, comme l’ont montré les travaux de l’historien français du Congrès, Pierre Grémion.

En 1961, le Congrès pour la liberté de la culture fête ses dix ans, alors que le mouvement de décolonisation s’accélère. La même année, le Congrès subventionne un nouveau magazine, Transition, fondé en Ouganda par un jeune intellectuel d’origine indienne, Rajat Neogy. Nabokov a alors en tête un nouveau projet, qui serait une grande manifestation artistique et universitaire, au Brésil, sur le thème de l’influence de l’Afrique sur la culture occidentale. Mais deux voyages préparatoires le convainquent que les circonstances politiques ne sont pas réunies pour la tenue de l’événement – non sans raison, vu le putsch militaire qui renverse, en 1964, le président Joao Goulart, avec l’appui de la CIA.

La CIA des années soixante, alors que l’Amérique commence à s’enliser dans la guerre du Vietnam, n’est plus celle de la fin des années quarante. Nabokov, dont les doutes occasionnels sur la nature exacte du financement du Congrès, suite aux rumeurs qui circulent à ce sujet en Europe de l’Ouest, ont toujours été balayées par les dénégations les plus catégoriques, finit par apprendre, durant un flirt avec la fille de Fleishmann, que la Farfield Foundation de ce dernier est principalement une « passoire » pour l’argent transitant par l’Agence. S’estimant trahi, mais se sentant en même temps lié par le secret, Nabokov cherche alors à s’éloigner de l’organisation.

Un prétexte lui est fourni par la crise de Berlin. La construction du Mur, qui commence à l’été 1961, provoque, à Berlin-Ouest, une véritable hémorragie, que le maire, Willy Brandt, cherche à enrayer. Nabokov lui propose un ambitieux « plan culturel », que la Fondation Ford s’engage à financer, et qui combinerait échanges intellectuels et artistiques sur la base de bourses pour artistes en résidence et un festival de Berlin amplifié et redynamisé sur le modèle des manifestations artistiques dont Nabokov a l’expérience. A partir de janvier 1963, il est donc mis à la disposition du maire de Berlin par le Congrès, tout en conservant son titre de secrétaire général, comme conseiller de Willy Brandt pour les affaires culturelles et directeur artistique du festival. C’est lui qui persuade l’indianiste français Alain Daniélou, qu’il a rencontré à Madras en 1955, de s’installer à Berlin pour y fonder son Institut de musique comparée. Pour le festival de 1964, il peut enfin réaliser, en collaboration avec l’africaniste allemand Ulli Beier, le grand projet qui lui tenait à cœur sur l’influence de l’Afrique dans les arts et la culture de l’Occident. Inaugurée par le pasteur Martin Luther King (en mémoire du président Kennedy assassiné un an plus tôt), la manifestation rassemble des danseurs camerounais, des intellectuels et écrivains africains, afro-américains et caribéens (dont Aimé Césaire), et quelques-uns des plus grands acteurs et artistes noirs de l’époque (dont la fidèle Leontyne Price) : elle est aujourd’hui considérée comme un moment capital dans la reconnaissance de l’importance universelle de la culture africaine et des cultures qui en dérivent. L’année suivante, c’est le Japon qui est à l’honneur au Festival de Berlin, avec la première venue en Occident du théâtre Kabuki de Tokyo et deux grandes expositions d’art japonais ou influencé par le Japon.

À Berlin, Nabokov, qui partage les vues de Willy Brandt sur la nécessité d’une ouverture à l’Est, se lie d’amitié avec Mstislav Rostropovitch et Galina Vishnevskaya et entre en contact avec l’ambassade soviétique, où il établit d’excellents rapports avec l’ambassadeur Piotr Abrasimov (lequel sera ensuite en poste à Paris). Ces contacts sont fort mal vus par Josselson, qui, s’il est retiré à Genève pour des raisons de santé, n’en continue pas moins de suivre les affaires du Congrès, où un autre agent de la CIA, John Hunt, lui a succédé.

Durant ses années berlinoises, Nabokov a repris un vieux projet, remontant au début des années cinquante : un long ballet narratif pour Balanchine sur le thème de Don Quichotte. Créé à New York au printemps 1965, avec Balanchine dans le rôle-titre pour une unique représentation, et sa « muse » de dix-neuf ans, Suzanne Farrell, l’œuvre, non sans divers remaniements, va demeurer pendant quatorze saisons au répertoire du New York City Ballet, où elle contraste avec l’« abstraction » que cultive généralement le grand chorégraphe » . D’autres projets pour la même compagnie ne verront pas le jour ; et un autre projet de ballet, The Wanderer, inspiré par Le Grand Meaulnes, et destiné au Harkness Ballet, que dirige Skibine, reste aussi à l’état d’ébauche, mais Nabokov recycle partiellement sa partition dans la musique du film de Jean-Louis Bertucelli Paulina 1880 (1972).

En 1966, l’édifice qui a permis le financement secret du Congrès pour la liberté de la culture commence à s’effondrer lorsque le New York Times publie les résultats d’une enquête sur l’utilisation de la CIA dans la diplomatie culturelle. L’année suivante, le magazine californien Ramparts confirme les rumeurs sans qu’il subsiste le moindre doute. Le Congrès décide donc de se saborder, remplacé par une Association internationale pour la liberté de la culture, subventionnée par la Fondation Ford, et qui subsistera encore quelques années.

Voyage en URSS, New York, l’Alsace

À l’été 1967, pour marquer sa liberté retrouvée, Nabokov se rend pendant trois semaines en Union soviétique. C’est son premier séjour en Russie depuis près de cinquante ans. Il y visite Moscou, où il est accueilli par Rostropovitch, à la datcha duquel il retrouve Chostakovitch, qui ne semble nullement lui en vouloir de l’incident de 1949 ; il fait la connaissance d’Aram Katchatourian, avec lequel il sympathise. Il y revoit sa vieille amie Lina Prokofiev, indomptable après son abandon par le compositeur et les huit ans qu’elle a passés au Goulag. Il rencontre aussi de jeunes compositeurs d’avant-garde, comme Edison Denisov et Alfred Schnittke. Les trois jours qu’il passe à Leningrad sont, en revanche, une épreuve, car il n’y retrouve plus rien de la Russie qu’il a quittée cinq décennies plus tôt.

Après la dissolution du Congrès, tout en conservant ses liens avec Berlin (où il perd néanmoins son grand soutien en 1969 lorsque Brandt est nommé chancelier de la République fédérale), Nabokov se réinstalle à New York avec sa cinquième et dernière femme, la photographe française Dominique Cibiel. Il y reprend des activités ponctuelles d’enseignement et devient conseiller de l’Aspen Foundation, dans le Colorado, dont l’objet est d’organiser des rencontres estivales entre artistes, intellectuels et hommes d’affaires, administrateurs et mécènes éventuels. Il y fera notamment venir Carter, Daniélou et Yannis Xenakis, qu’il connaît et estime. En 1968, Leonard Bernstein, à la tête de l’Orchestre philharmonique de New York, crée la Troisième Symphonie de Nabokov ; sous-titrée Une prière, elle a été inspirée par un texte attribué, non sans quelque incertitude, au pape Jean XXIII et demandant pardon pour les persécutions infligées par les chrétiens au peuple juif. Nabokov est en effet un philosémite convaincu et un ami d’Israël, où il s’est rendu pour la première fois en 1964 et où, à l’invitation d’Isaac Stern, il devient conseiller du Festival d’Israël et noue des relations amicales avec le maire de Jérusalem, Teddy Kollek. En 1970, à Monte-Carlo, Rostropovitch crée, sous la direction d’Igor Markevitch, le Prélude, variations et finale qu’il a écrit pour le violoncelliste sur un thème tiré d’un opéra peu connu de Tchaikovsky, Tcherevitchki.

À peine après avoir terminé Don Quichotte, Nabokov a mis en chantier un nouvel opéra, cette fois sur un sujet proposé par son vieil ami Auden, qui considère que la comédie de Shakespeare Peines d’amour perdues est celle « se prêtant le mieux à une adaptation lyrique ». Assisté de son compagnon et collaborateur habituel Chester Kallman, Auden réduit les dimensions de la pièce et le nombre des personnages, en éliminant la plupart des personnages « bas » et l’un des quatre couples aristocratiques. L’opéra est finalement créé à Bruxelles, mais par la troupe du Deutsche Oper de Berlin, qui le reprend ensuite. La première à la Monnaie est un événement, auquel assistent Willy Brandt en personne et de nombreux amis de Nabokov qui ont fait le voyage de Paris ou de Berlin.

Love’s Labour’s Lost est la dernière œuvre musicale majeure de Nabokov, mais non pas son dernier travail. En 1975, sous le titre Bagázh, il publie une autobiographie, qui complète le spirituel livre de souvenirs qu’il avait fait paraître en 1951 sous le titre Old Friends and New Music. C’est un homme encore en pleine activité qui meurt soudainement, à New York, le 6 avril 1978, d’une insuffisance cardiaque, alors qu’il venait d’être hospitalisé pour une opération bénigne. Il est enterré aux côtés de Jacques et Raïssa Maritain dans le petit village de Kolbsheim, en Alsace, où il avait passé certains des moments les plus heureux de sa vie chez ses amis Alexandre et Antoinette Grunelius.

L’amitié comptait beaucoup pour Nabokov et il était justement fier du grand nombre d’amis auxquels il était lié dans un grand nombre de pays. Studies in Solitude, sorte de symphonie en quatre mouvements, créée à Philadelphie en 1961, sous Eugene Ormandy, en évoque trois, qui venaient de disparaître – la baronne Hansi Lambert, « Pavlik » Tchelitchew, et le compositeur Jacques de Menasce – ainsi que Pasternak, que Nabokov n’a jamais connu mais qu’il admirait et dont il a mis en musique quatre des poèmes de Jivago. Du comte Harry Kessler (qui l’évoque, jeune, dans son fameux Journal) à Cartier-Bresson, de Christian Dior à Robert Oppenheimer, du philosophe Stuart Hampshire à Stravinsky, qu’il a beaucoup aidé et dont il a été très proche à la fin de sa vie, on ne compte pas les grandes individualités qui ont marqué son existence. « De toutes les personnalités lumineuses que j’ai connues, déclarait Jean Daniel à l’auteur de ces lignes, il demeure l’une des plus grandes. »

Nabokov était d’une nature altruiste et profondément généreuse, se dévouant à ses amis, musiciens ou autres, au point de s’oublier lui-même. Dans les grands événements musicaux qu’il a organisés dans les années cinquante et soixante, il a mis son point d’honneur à ne pas s’inclure.

L’œuvre

Cette générosité, cet oubli de soi-même n’ont évidemment pas servi sa musique. Certes, Nabokov n’est pas le seul, dans ce qu’on peut appeler la première génération des compositeurs russes de l’émigration, à connaître ce purgatoire. Il suffit de penser à Vladimir Dukelsky, dont Zéphyr et Flore a connu un vif succès aux Ballets russes en 1925, et qui s’est métamorphosé en compositeur de chansons sous le pseudonyme de Vernon Duke ; ou encore à Markevitch, dernier protégé de Diaghilev, et qui malgré ses brillants débuts a dû se reconvertir dans la direction d’orchestre. Et qui se souvient aujourd’hui de Vittorio Rieti, ami de Nabokov et autre émigré brillant dont Le bal a été l’une des sensations de la dernière saison des Ballets russes ? On pourrait ajouter que beaucoup de musiciens remarquables du vingtième siècle, de part et d’autre de l’Atlantique, ont connu un oubli comparable. Mais pour un musicien émigré, la situation était pire : pour se faire connaître, un musicien a besoin d’une infrastructure beaucoup plus lourde qu’un peintre ou, a fortiori, un écrivain : il a besoin de salles de concert ou d’opéra, d’un orchestre symphonique, de solistes, de chœurs…

L’œuvre de Nabokov n’est pourtant pas négligeable : deux opéras, plusieurs ballets, trois symphonies, trois cantates, quatre œuvres concertantes, de la musique symphonique, un quatuor à cordes (datant de 1936 et créé pendant la guerre par le Quatuor de Budapest) et plusieurs sonates (dont une pour basson), deux sonates et diverses autres pièces pour piano, plusieurs cycles de mélodies, profanes et sacrées, des chœurs, des arrangements, etc.

Markevitch, qui s’y connaissait, a prétendu que si Nabokov était resté en Russie, il serait parmi les compositeurs russes les plus joués. Comment caractériser cette musique ? On y décèle les influences de Prokofiev, de Hindemith, de Stravinsky (ce dernier toutefois moins qu’on pourrait le supposer vu l’étroitesse de leurs rapports). Bien que clairement du vingtième siècle, c’est une musique tonale, lyrique, volontiers modale, d’une couleur harmonique fondamentalement russe, qui puise ses racines moins chez les Cinq que chez Glinka, Dargomijky et Tchaikovsky, que Nabokov adorait. C’est une musique qui peut attendre, disait encore Markevitch, car son jour viendra. Il viendra probablement quand la Russie actuelle se mettra pour de bon à découvrir son patrimoine musical perdu.

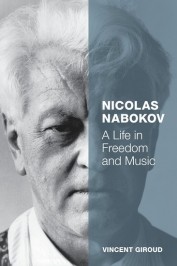

Vincent Giroud

Actuellement professeur à l’université de Bourgogne Franche-Comté, où il intervient principalement en histoire du théâtre et en musicologie, Vincent Giroud a enseigné dans diverses universités américaines et a été longtemps conservateur des livres et manuscrits modernes à la Beinecke Library de l’Université Yale. Parmi ses publications récentes: French Opera: A Short History (2010), Graham Greene: un écrivain dans le siècle (2014), Massenet aujourd’hui: héritage et postérité, en collaboration avec Jean-Christophe Branger (2014) et Nicolas Nabokov: A Life in Freedom and Music (2015). Son livre sur Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, The Real Tales of Hoffmann, en collaboration avec Michael Kaye, est annoncé pour février 2017.

Photographie du groupe La Sérénade : en pied, face, de g. à droite, dans la cour des DNA (Strasbourg) : Woerth – X – X – Henri Sauguet (1901-1989) compositeur, membre de l’Institut, Académie des beaux-arts – Darius Milhaud (1892-1974) compositeur français – le Prof. Pautrier – la Marquise Yvonne de Casa Fuerte – Nicolas Nabokov (1903-1974) compositeur russe naturalisé américain – X – Madeleine Vhita, soprano – X – Germaine et Roger Wolf

http://www.amazon.com/Vincent-Giroud/e/B0071O6868

Pour découvrir la musique de Nicolas Nabokov

- Ode; Union Pacific. Marina Shaguch, Alexander Kisselev, solistes, Russian State Symphonic Cappella, Residentie Orchestra The Hague, Valeri Polyansky (Chandos CD)

- Prelude, Four Variations and Finale. Mstislav Rostropovitch, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy (Intaglio CD, avec Levitin et Tchaikovsky)