A propos du livre de Diana Filippova, De l’inconvénient d’être russe, Albin Michel, 2023

Dans un clin d’œil à Cioran1, Diana Filippova signe un livre qui est une réaction aux événements majeurs de ces dernières années. Un cri du cœur, une réaction épidermique, dont la force est à la mesure du choc subi le 24 février 2022 à l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. La sidération éprouvée à ce moment-là par tous ceux qui s’intéressent peu ou prou à ce pays gigantesque fut énorme. Pour l’auteur, ce fut un coup de tonnerre, dans la mesure où, arrivée en France à l’âge de sept ans, fin 1993, soit près de 30 ans plus tôt, elle n’avait eu de cesse de s’intégrer, de s’assimiler, d’oublier ses origines, voulant à tout prix devenir écrivain de langue française. La prétendue « opération militaire spéciale » déclenchée par Vladimir Poutine l’oblige à se rappeler, malgré elle, ses origines, et, partant, à réfléchir à ce qui définit son identité russe2. Pour cela, il s’avère indispensable de se livrer à une réflexion sur ce que représente son pays d’origine, la Russie, d’en analyser les caractéristiques principales, les mythes fondateurs.

Un Etat multiethnique ?

La première constatation est que, même dans son pays d’origine, la Russie, elle se sentait différente. Un souvenir d’enfance lui revient en mémoire, à savoir le commentaire désobligeant d’une voisine sur son teint trop foncé pour être celui d’une Slave pure. Son père étant grec d’origine, elle se rappelle avoir très tôt perçu la condition de métisse, et explique l’existence dans les passeports soviétiques d’une mention concernant l’origine ethnique, figurant sous la rubrique « nationalité ». Couramment appelée par les Soviétiques « cinquième point, ou cinquième ligne », elle fut à l’origine d’une discrimination systématique, d’un racisme latent sévissant dans le pays, notamment en ce qui concerne les juifs. Les persécutions et répressions de l’ère stalinienne touchèrent, on le sait, des peuples entiers, dont d’ailleurs aussi les Grecs. La fillette à la sensibilité à fleur de peau avait très tôt compris qu’un Russe « pur » ne saurait avoir un teint basané, il serait immédiatement qualifié de « noir ». On peut ajouter, à la suite de l’auteur, d’autres commentaires : tout Soviétique bon teint (sans jeu de mots) qui voyageait en Occident avant la chute de l’URSS ne pouvait s’empêcher de remarques sur la composition ethnique de la foule dans une ville comme Paris. Cela concernait même, ou plutôt surtout, des intellectuels pour qui la lecture des grands écrivains classiques français, Maupassant, Balzac ou Flaubert était le seul point de référence pour appréhender la réalité française. D’ailleurs, cela n’a guère changé depuis…

L’héritage russe

Diana Filippova assume et illustre sa russité[1] en recourant parfois à des termes ou des expressions russes difficiles à traduire: propiska, gloubinka, iti na kartochkou, kacha. Ayant grandi dans une famille russophone cultivée, elle maîtrise parfaitement la langue. Il faut d’ailleurs reconnaître, à la suite de Diana, que la langue russe est le seul héritage auquel les Russes attachent une valeur absolue.

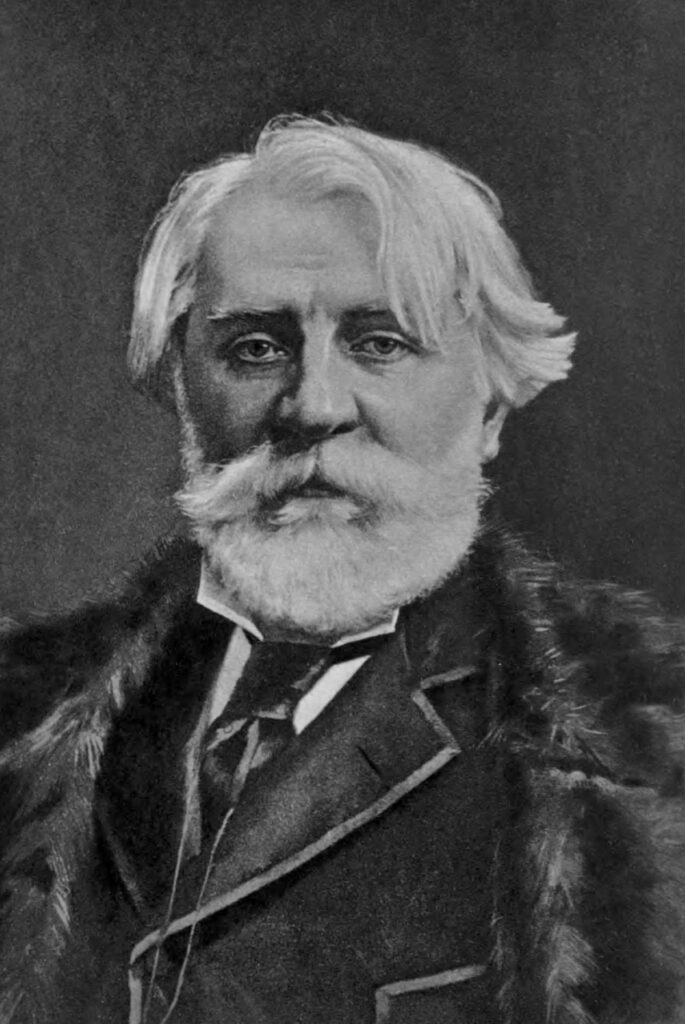

On doit à Ivan Tourgueniev une définition de la langue russe, datant de 1882, que ne cessent de citer à tout bout de champ les Russes. L’écrivain considère que la langue russe est « grande, puissante, véridique et libre. » Et généralement on se contente de citer ces qualificatifs élogieux ou, plus exactement, exclusivement les deux premiers. Dans un raccourci hyperbolique saisissant, il suffit de prononcer « grande et puissante » pour que tout Russe comprenne qu’il s’agit de sa langue. Ajoutons un autre exemple de même nature : lorsque l’on évoque « un sixième », devenu maintenant, après l’effondrement de l’URSS, « un septième » (des terres émergées), tout Russe comprend qu’il s’agit de la superficie de sa patrie, la Russie. La citation de Tourgueniev sur la langue est en fait largement tronquée. L’écrivain évoque les qualités de la langue russe lorsqu’il est sur le point de « tomber dans le désespoir en voyant ce qui se passe en Russie. ». Il y recourt lorsque « doutes et sombres pensées l’assaillent, car seule la langue russe le soutient et l’aide ».

Il n’est donc pas étonnant que les écrivains russes soient autant de trésors que les Russes conservent et entretiennent amoureusement. Ils sont légion. La vénération des poètes maudits et des martyrs politiques, que l’auteur partage avec les intellectuels russes, l’incite à citer un très beau poème de Mandelstam, à évoquer Svetlana Aleksiévitch, Nabokov, Brodski, Tsvetaeva. Mais au-dessus de tous ceux-là, il y a le maître absolu, Alexandre Pouchkine, dont on sait qu’il est TOUT pour les Russes. Il s’agit là, encore une fois, d’une hyperbole comme les affectionnent les Russes. Aussi, bien que volontairement l’auteur n’apprenne pas la langue russe à ses enfants, quelques livres, lus par leurs grands-parents, sont présents dans leur bibliothèque. Bien entendu le poème du « chêne vert au creux de l’anse » y tient une place de choix. Elle apprécie le fait que Pouchkine n’emploie pas de diminutifs. Diana Filippova, en effet, abhorre les diminutifs qui sont autant d’hypocoristiques très fréquents, pour ne pas dire systématiques, lorsque l’on parle à des enfants. L’auteur déteste cette langue de l’enfance qui, d’après elle, construit un monde parallèle et empêche l’enfant de se confronter au réel3.

Un dernier point lexical : le célèbre fusil d’assaut soviétique kalachnikov est évoqué sous la dénomination AK 47, ce qui, vraisemblablement, est beaucoup moins évocateur pour un lecteur français lambda. A ce sujet, rappelons l’incident comique qui fit scandale à Moscou en septembre 2017. Une statue fut érigée en l’honneur du célèbre constructeur d’armes. L’inauguration eut lieu en grande pompe, le ministre de la culture Medinski prononça un discours au cours duquel il affirma, le ridicule ne tuant pas, que la kalachnikov était «l’image de marque culturelle» de la Russie. Mais des esprits facétieux découvrirent très vite que sur l’arrière du monument, où figuraient les schémas des différentes versions de la kalachnikov, se trouvait la représentation du fusil d’assaut allemand Sturmgewehr 44, ce qui laissa supposer que le constructeur avait copié une arme allemande.

Outre la langue parlée aux enfants, Diana Filippova a horreur du mat. Ce mot est, on ne sait trop pourquoi, transcrit avec un signe diacritique propre à la translittération savante et tout à fait erroné en l’occurrence. Ce mot russe se prononce facilement pour un Français, comme dans « teint mat » ou « échec et mat ». Le mat est effectivement une constante de la langue russe actuelle. C’est un langage ordurier, violent, caractéristique du monde carcéral et criminel, qui a envahi l’espace public. Les autorités ont tenté, tentent encore sans grand succès, de lutter contre son emploi. La Douma d’Etat avait déjà voté, en février 2013, une loi punissant d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 roubles l’emploi de gros mots et de grossièretés dans les médias. Dans les films et tout enregistrement sonore, on recourt à des bips, dans les textes écrits on remplace certaines lettres par des points pour essayer de rendre le mot incompréhensible. Apparemment sans grand succès… Car le mauvais exemple est donné au plus haut niveau de l’Etat.

En évoquant la figure des grands écrivains russes connus dans le monde entier, l’auteur se livre à un commentaire très judicieux sur un des paradoxes russes : leurs meilleures œuvres furent écrites à l’étranger. Les âmes mortes de Gogol à Rome, notamment. La ville d’eaux de Marienbad fut fréquentée par une pléiade d’écrivains russes, et non des moindres : Gontcharov, Tourgueniev, Dostoïevski, Tioutchev, Leskov, etc. Ses propres souvenirs d’enfance, comme le délicieux film « Le hérisson dans le brouillard », les heures passées dans le verger chaotique de la datcha de son grand-père, où elle dévorait des livres, la poursuivent en France. Les références littéraires tant françaises que russes lui sont familières. Les vergers de Normandie, qu’elle fréquente désormais, ravivent, comme la madeleine de Proust, ce souvenir. Elle évoque donc tout naturellement les clochers de Martinville.

Guerre et/ou paix

Parmi les innombrables paradoxes que présente le paysage politique en Russie, il convient d’évoquer le binôme guerre/paix. Comme on le sait, avec le lancement de « l’opération militaire spéciale », les autorités de censure (Roskomnadzor) interdirent à tout Russe de prononcer le mot guerre, pour discrédit jeté sur l’armée, sous peine d’abord d’une amende, puis, en cas de récidive, de poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la condamnation à des années de camp. On se souvient encore du ridicule, rapporté peu de jours après le début de l’offensive, de l’arrestation d’une personne dont le seul crime était de porter un livre dont on pouvait voir le titre : Guerre et paix. Ni guerre, ni paix – aucun de ces mots ne saurait être prononcé sous peine de poursuites. Précisons d’emblée que le fact-checking, tellement en vogue et pour cause à l’heure actuelle, nous oblige à la précision suivante : Sè non è vero, è bene trovato.

On croit rêver ! Tous ceux qui ont fréquenté l’URSS poststalinienne se souviennent de ces énormes affiches omniprésentes dans les grandes villes Paix au monde (Миру Мир). Est-il besoin de rappeler également le célèbre poème d’Evtouchenko, Les Russes veulent-ils la guerre ? écrit en 1961, mis en musique par Edouard Komanovski, et chanté par Marc Bernès :

Ce n’est pas seulement pour leur pays

que ces soldats sont morts pendant cette guerre,

mais pour que les gens, dans le monde entier,

puissent rêver en paix.

Sous le bruissement des feuilles et des affiches

tu dors, New-York, tu dors, Paris.

Que vos rêves vous disent

si les Russes veulent la guerre.

L’auteur ne recourt pas à cette référence, en revanche elle cite les mots « pourvu qu’il n’y ait pas la guerre » sur lesquels se termine un film culte de 1979 de Nikita Mikhalkov : Cinq soirées. Il est intéressant de noter que ce vœu incantatoire reste d’actualité, puisque dans un film d’Artem Kusyak de 2022, intitulé Date de péremption, il figure comme un leitmotiv. Dans ce documentaire, les petites vieilles moscovites qui font les poubelles au pied de leurs immeubles répètent à l’envi cette sentence, d’un ton docte, en commentant l’actualité, telle qu’elles la perçoivent. Ce thème récurrent du pacifisme supposé des Russes exprimé dans les vers d’Evtouchenko prend à l’heure actuelle une résonance particulière. Le 25 février 2022, le président lui-même formule, sans aucun scrupule, la contrevérité suivante : « la Russie ne commence jamais les guerres, elle les termine ». Les mensonges évidents dont sont émaillés à l’heure actuelle les discours officiels russes nous interpellent.

Pourtant, nombre de signes inquiétants auraient dû alerter analystes et observateurs de la vie politique en Russie lorsque l’on a vu apparaître dès 2014, semble-t-il, ces pancartes et affiches placardées notamment sur les vitres arrière des voitures « On peut recommencer ». (Можем повторить). Comprenez : la guerre. Ce slogan, accompagné du ruban St-Georges, est devenu le signe de ralliement des ultra-patriotes. Sans aller jusqu’à invoquer un impérialisme « génétique » de la Russie, force est de reconnaître que le discours actuel met continuellement en avant le passé guerrier glorieux du pays. La propagande actuelle, qui s’est donné libre cours depuis des années, a restauré dans l’esprit des Russes les concepts d’Empire, de grande puissance « auréolée du prestige de Yalta », comme le remarque justement l’auteur. Les vingt millions de morts soviétiques de la « Grande guerre patriotique » (1941-1945) alimentent très curieusement une espèce de sentiment de fierté, de supériorité. Au point de balayer d’un revers de la main les six millions de victimes de la Shoah, bien moins nombreuses, après tout. Le problème est que les Russes, dans leur immense majorité, sont persuadés que leur pays, leur patrie, leur peuple ont tous «terriblement souffert», en recourant à un qualificatif qui a une charge émotionnelle particulière : « mnogostradalny » (многострадальная страна, многострадальная родина, многострадальный народ). Comme le reconnaît elle-même, avec beaucoup de sincérité, l’auteur, elle est exaspérée par des Français lui rappelant l’existence du pacte Molotov-Ribbentrop d’août 1939. Citons à nouveau Cioran : « Il est impossible d’accepter d’être jugé par quelqu’un qui a moins souffert que moi. » Reste à savoir si on l’accepterait de quelqu’un qui a plus souffert ?

La peur, l’humiliation, le ressentiment

La peur rend conscient. Diana fait sien cet aphorisme d’Emil Cioran. Il est vrai que l’histoire terrible de son pays d’origine lui donne raison. La peur est invalidante, elle rend impossible toute révolte, ce que n’arrivent pas à comprendre les Occidentaux qui reprochent aux Russes de ne pas descendre par centaines de milliers protester contre la guerre actuelle. Et même une jeune femme apparemment totalement intégrée dans la société française, se destinant au métier d’écrivain de langue française la ressent soudain violemment.

Comment pourrait-il en être autrement quand on passe en revue les assassinats, meurtres, empoisonnements et attentats qui sont la matrice, la toile de fond de l’histoire de la Russie. Un voyage effectué en Russie après les attentats meurtriers de 1999 raviva cette peur. Et l’auteur a tout à fait raison de relever plus particulièrement un verbe : zapougat. Il ne veut pas dire simplement effrayer, faire peur, il a une charge spécifique grâce au préverbe za, qui signifie que la peur instillée chez l’être humain inhibe totalement et définitivement en lui toute volonté de résistance et toute incitation à l’action. D’où le refus de voir les choses, de se sentir coupable ou responsable.

L’humiliation ressentie par les Russes au cours des années dites « terribles » (лихие годы), à savoir les années 1990, resurgit trente ans plus tard, plus profonde que jamais. Dostoïevski reste d’actualité avec son roman Humiliés et offensés. Il faut se rappeler les réactions violentes de vétérans de la « Grande guerre patriotique » qui, à l’époque, indignés de recevoir des colis alimentaires envoyés d’Allemagne, les refusaient et les renvoyaient à l’expéditeur. Les difficultés économiques ressenties par des millions de Soviétiques, tous fonctionnaires dépendant de l’Etat, au moment du passage brutal à l’économie de marché, accompagnée d’une inflation monstrueuse, au moment même de l’essor inopiné de la démocratie, ont tout naturellement généré le néologisme cinglant de « merdocratie ».

Il paraît au fond déraisonnable de critiquer Poutine pour avoir dit que l’effondrement de l’URSS fut une terrible catastrophe géopolitique. La situation actuelle en Russie semble lui donner raison. Pourtant, paradoxalement, la perestroïka et les années 1990 constituent la période la plus libre qui fût dans l’histoire du pays. L’abolition totale de la censure, notamment, l’essor d’un journalisme digne de ce nom avec l’apparition de nombreux journaux de grande valeur, la naissance de Memorial et du centre Sakharov ont bouleversé le paysage4.

Parmi les nombreux anglicismes qui inondent les médias et les réseaux sociaux russes, le terme « ressentiment » bat tous les records de fréquence. Ressentiment nourri contre l’étranger, l’Occident collectif, l’ennemi tant intérieur qu’extérieur, tel est l’effet d’une propagande de plus en plus virulente. Pour les Russes restés dans leur pays le sentiment d’humiliation s’est effectivement mué « en commisération de soi, puis en rancune enfiellée. »

La condition d’exilé(e)

Diana Filippova cite le poète Brodski « L’exil est l’ultime leçon d’humilité » Et, en fin de compte, ce n’est pas une faiblesse, comme elle le croyait avant, « c’est la plus grande force dont peut se munir l’immigré ». L’immigration est une expérience d’humiliation que l’on se doit de surmonter. Son éternelle quête d’identité l’amène à correspondre avec l’écrivain Emmanuel Carrère. Mais c’est un jeu de miroirs. Emmanuel recherche sa russité, l’auteur cherche à l’évacuer, à l’effacer. De douloureux souvenirs l’assaillent : « les figures nébuleuses de ses parents, les mains nouées dans le dos ». De fait, on repérait facilement les ressortissants d’Union soviétique à l’étranger. Ils étaient habitués à circuler dans les magasins sans toucher à rien, car aucun magasin en libre-service n’existait à l’époque en URSS. Cette image revient sous la plume de l’auteur : « Je rougis, noue mes mains derrière mon dos, un tic que j’ai encore lorsque l’embarras s’empare de moi. » Les regards de travers qu’elle surprend, la condescendance dont elle est l’objet de la part de ses professeurs à l’école ne la laissent pas insensible. Le portrait que l’auteur fait d’elle-même est très parlant, psychologiquement convaincant. L’enfant qui se retrouve immigrée en France défend la Russie, envers et contre tout, se montre d’abord indisciplinée, insoumise, crânant volontiers. Cependant l’esprit de contradiction si courant chez les enfants la conduit à reprendre devant ses parents désarmés les arguments développés par ses camarades qui, pourtant, l’avaient exaspérée.

Diana Filippova partage avec d’autres déracinés les mêmes difficultés. Avant elle, d’autres immigrés ont relaté leur expérience d’intégration dans la société française, tout en revendiquant leur condition de métèque. C’est le cas d’Abnousse Shalmani dans son Eloge du métèque, de Dimitri Sesemann avec Les Confessions d’un métèque. L’auteur étant très préoccupé par sa vocation d’écrivain, choix que sa condition d’immigrée rend plus difficile, elle se devait de se surpasser. Elle renoncera à la rébellion, cherchera désormais à s’intégrer, à oublier ses origines, son héritage, à taire le passé. Après avoir appris, forcée, l’humilité, l’auteur ne renoncera cependant pas à l’ambition, ce qui lui fait honneur. Elle apprendra même avec succès les codes et les habitus de la bourgeoisie.

Un douloureux constat

Effacer de la surface de la terre, détruire, anéantir, telles sont les injonctions que l’on entend ou lit constamment à l’heure actuelle. Dans le magnifique recueil Face à la catastrophe sous la direction de Nikolaï Plotnikov, tout récemment paru en Allemagne, figurent les conclusions auxquelles est parvenue Diana Filippova. C’est avant tout la honte qui submerge tous les Russes conscients de la catastrophe que représente cette guerre. C’est aussi un sentiment aigu sinon de culpabilité, du moins de responsabilité collective. Comment se racheter ? Telle est la question qui se pose à tout un chacun qui se sent responsable de cette situation. On mesure l’ampleur de la tâche. Comment répondre à la colère et à la haine qui encerclent la Russie ? Comment combattre l’appel à une russophobie culturelle ? L’ineptie de cette position qui s’inscrit dans le droit fil de la « cancel » culture sévissant aux Etats-Unis semble évidente. Pourtant, sous prétexte que la langue russe est la langue d’un empire, plus exactement la « langue relique d’un empire colonial », même le Cercle de linguistique de Prague5 au passé prestigieux, lance un appel relatif aux « tâches urgentes de la philologie russe » consistant en un programme dont la russophobie absurde laisse pantois.

Un dicton russe dit que « l’espoir meurt en dernier ». Au vu des événements récents, force est de constater que l’espoir est une nouvelle victime, non pas collatérale, mais consubstantielle de la guerre. On aimerait évoquer le souvenir du philosophe Vladimir Soloviov (1853-1900), qui enjoignait à la Russie de « renoncer au droit de la force pour croire à la force du droit ».

Véronique Jobert

De l’inconvénient d’être russe, Diana Filippova, Albin Michel 2023

Notes

| ↑1 | Emil Cioran. De l’inconvénient d’être né. 1973. |

|---|---|

| ↑2 | On se demande pourquoi l’auteur a voulu utiliser le néologisme inconnu de russéité. |

| ↑3 | On peut ne pas la suivre dans cette détestation, qui nous paraît excessive. Les exemples qu’elle donne ne sont pas très parlants, nous semble-t-il. Et, à vrai dire, le diminutif ouglik n’existe pas. C’est ougolok. |

| ↑4 | https://www.persee.fr/doc/russe_1161–0557_2015_num_45_1_2688 |

| ↑5 | Voir http://cercledeprague.org |