Au terme du premier volume du Journal de guerre, nous avions laissé Paul Morand alors qu’il venait d’être nommé par Vichy ministre de France en Roumanie. Au début du second tome, nous le retrouvons donc à Bucarest le 11 septembre 1943, deux semaines après son arrivée dans le poste, qu’il occupe jusqu’à sa nomination comme ambassadeur de plein titre en Suisse le 13 juillet 1944, tandis que le régime qu’il représente agonise : cinq semaines plus tard, le 23 août, en pleine libération de Paris, il quitte l’ambassade de Berne, pour être révoqué trois semaines plus tard par le gouvernement provisoire.

Le 9 septembre, le nom de Morand figure sur la liste noire publiée dans le Figaro par le Comité national des écrivains ; comme l’indique l’utile chronologie qui précède le texte, son nom a disparu lorsque le CNE fait reparaître la liste le 21 octobre. Le journal s’arrête à la fin du même mois, alors que Morand et son épouse, locataires depuis la fin août 1944 de la villa Maryland à Vevey, se préparent à un long exil en Suisse.

Des deux ambassades de Morand – dix mois en Roumanie, quarante jours en Suisse –, l’introduction présente une excellente synthèse. À Bucarest, où la germanophilie affichée d’Hélène Morand le met dès le départ en position fausse, il s’efforce avec plus ou moins de bonheur de maintenir un fragile équilibre face à l’hostilité d’une grande partie de son personnel, dont les sympathies vont à la Résistance : les annexes contiennent des documents éclairants à cet égard, notamment le rapport aussi accablant que venimeux rédigé en 1947 par le conseiller d’ambassade Henri Spitzmüller ainsi qu’une note également sévère du secrétaire d’ambassade Jean Basdevant, devenu sous-directeur au Quai d’Orsay et qui devait terminer sa brillante carrière comme ambassadeur à Alger et président de l’Institut du monde arabe, après avoir dirigé pendant huit ans les Affaires culturelles. « Très ennuyeux et pénible », écrit après coup Morand de sa mission, dont il n’est donc guère surprenant d’apprendre que cinq mois et demi ont été passés en France. Par contraste, les quelques semaines qu’a duré l’ambassade suisse n’ont été consacrés qu’à expédier les affaires courantes tout en suivant les événements.

Un journal d’exil

L’activité diplomatique de Morand, quelle qu’elle ait pu être, n’est nullement au centre de ce Journal de guerre, même dans les quelque 260 pages qu’elle couvre (sur 900). Il est en fait d’abord et avant tout le journal d’un écrivain, en même temps qu’un journal d’exil. L’intérêt littéraire, d’ailleurs considérable, du premier volume résidait dans l’évocation du monde de Vichy et les portraits de ses personnages. Les portraits sont plus rares dans ce second tome et prennent généralement la forme d’hommages funèbres : outre celui, délectable, de Winaretta Singer, princesse de Polignac, et celui de Giraudoux, d’une rosserie inattendue, on retiendra avant tout celui de Laval, rédigé sous le coup de l’émotion ressentie par Morand à la suite de son exécution brutale le 15 octobre 1945.

Quant au petit monde des fréquentations de l’exilé, il n’est certes pas sans intérêt : son cercle comprend avant tout Jean Jardin, son collaborateur de longue date, ancien chef de cabinet de Laval, et qu’il a retrouvé conseiller d’ambassade à Berne ; Georges Bonnet, ancien ministre des Affaires étrangères au moment des accords de Munich, dont les appréciations des événements sont aussi fantaisistes que ses espoirs de rejouer un rôle politique ; Bertrand de Jouvenel, le Philippe du Blé en herbe de Colette, aujourd’hui bien oublié, qui publie en 1945 son livre le plus important, Du pouvoir ; Charles Rochat, secrétaire général du Quai d’Orsay sous Darlan et Laval, ultérieurement condamné à mort par contumace ; et Henry Du Moulin de Labarthète, ancien collaborateur de Paul Reynaud puis directeur du cabinet de Pétain jusqu’en avril 1942. Parmi les nouvelles fréquentations de Morand, la moins inattendue n’est pas Alain de Suzannet, descendant d’une maison comtale poitevine, et qui mérite mieux que le simple qualificatif de « réactionnaire » que lui assigne l’introduction puisqu’il demeure, avec l’Américain Richard Gimbel, le plus grand collectionneur de Dickens de son temps. L’évocation que donne Morand de ce personnage, montagnard émérite de surcroît, est des plus savoureuses.

Princesse Soutzo (1879-1975), née Hélène Chrissoveloni

Les fonctions diplomatiques de Morand, aussi bien que son exil, l’ont rapproché de sa femme Hélène, issue de la famille bancaire gréco-roumaine Chrissoveloni et liée par son premier mariage à la dynastie phanariote des princes Soutzo. Parallèlement à ce rapprochement, concrétisé par leur mariage catholique en février 1944, on voit Morand se détacher, non sans douleur, de son grand amour de la décennie précédente, la duchesse de Brissac, dont le journal évoque l’arrestation et le bref internement à Drancy après la Libération. Il confirme par ailleurs que leur relation, d’où est née une fille en 1939, est la véritable cause de son départ précipité de Londres à l’été 1940, torpillant les espoirs du gouvernement de Vichy de l’utiliser comme ambassadeur officieux après la rupture des relations diplomatiques suite à Mers-el-Kébir.

Le naufrage de la carrière diplomatique de Morand, le passage à une vie familiale plus conventionnelle où Jean-Albert de Broglie, petit-fils d’Hélène, joue le rôle de fils adoptif, s’accompagnent d’un retour sur soi dont ce second volume témoigne au jour le jour et qui nous révèle, comme l’introduction le souligne pertinemment, « le Paul Morand le plus authentique ». Faire son salut en art – la formule revient sous diverses formes –, telle est la mission qu’il se fixe désormais et à laquelle on le voit se vouer au quotidien dans ces pages.

Prodigieux lecteur, réfugié à la bibliothèque de Lausanne (où il retrouve plusieurs de ses compagnons d’infortune), Morand dévore ouvrage après ouvrage, dont il extrait des citations, à la manière d’un commonplace book, et qu’il commente, en homme du métier, avec intelligence et brio. Caressant le projet d’une anthologie balzacienne (projet qui ne verra pas le jour mais qui inspirera quelques préfaces), il lit et relit la Comédie humaine et livre à ce sujet d’étincelantes réflexions qui feraient à elles seules le prix du volume. Mais on peut dire de même de ses commentaires sur les nouvelles de Tchékhov, sur Joubert, sur le Prince de Ligne (et généralement sur le dix-huitième siècle français), sur Chateaubriand, sur Proust, et sur certains de ses contemporains, comme Gide, Giono et même Aragon. Parmi les projets littéraires que nourrissent ces lectures, le principal est alors le roman Montociel, rajah aux grandes Indes, que publiera en 1947 l’éditeur genevois Camille Bourquin, et dont on suit la genèse difficile, sous la férule de l’exigeante Hélène Morand. Quant aux réflexions que lui inspire Dostoïevski, alors qu’il s’inquiète de voir toute l’Europe de l’Est tomber sous le joug soviétique, on les retrouve dans l’essai L’Europe russe annoncée par Dostoïevsky, paru en 1948 chez un autre éditeur genevois, Pierre Cailler. Et quiconque est familier du merveilleux essai que Morand a consacré aux chats fera ses délices de notations sur ceux-ci éparpillées tout au long du volume.

Grand écrivain et méchant homme ?

Si cette renaissance littéraire présente Morand sous son meilleur jour, le journal le montre aussi à son pire, celui de l’antisémite non repenti, aiguillonné, on s’en doute, par la même Hélène. Il est pénible de devoir constater la présence de réflexions à faire rougir de honte. Sur tout cet aspect du livre, il vaut mieux, si l’on en est capable, jeter un voile de miséricorde – non sans s’indigner tout de même que Morand aille jusqu’à reprocher aux Juifs, c’est le comble, d’être incapables de pardonner ! Croit-il s’excuser en ne perdant pas une occasion de rappeler que son ami Giraudoux (mort en janvier 1944) était encore plus antisémite que lui ? De même, lorsqu’il évoque le sort de personnes amies (Élisabeth de Chambure, première épouse de Philippe de Rothschild, morte à Ravensbrück) ou de connaissance (Irène Némirovsky, dont il avait protégé les débuts), c’est ou bien pour se dédouaner, ou bien sans trahir le moindre sentiment de sympathie.

Comment concilier l’expression de sentiments aussi monstrueux avec l’admiration que l’on continue d’éprouver à la lecture de ce journal pour l’un des meilleurs écrivains de son temps ? La question s’applique à bien d’autres (« C’est du nazisme intégral », voit-on ici Hélène Morand observer à propos de Carlyle), et chacun y répondra différemment. Mais cette question de fond n’est pas sans rapport avec les questions de forme que pose l’édition du texte. Il ne s’agit pas, en effet, d’un simple document historique – comme le serait, disons, le journal d’un Vacher de Lapouge ou d’un Georges Montandon – mais d’une œuvre littéraire, dont l’introduction indique à juste titre que Morand la concevait comme un pendant éventuel à son Journal d’un attaché d’ambassade que La Table ronde allait publier en 1948. Certes, le Journal de guerre ne nous est parvenu que sous sa forme brute, non revue pour la publication, et nécessitant donc une importante intervention éditoriale. Et c’est là que les problèmes commencent. Ils ne concernent pas l’annotation, dans l’ensemble précise et éclairante, à quelques lacunes et réserves près, et ont trait d’une part à l’établissement du texte et d’autre part à sa présentation.

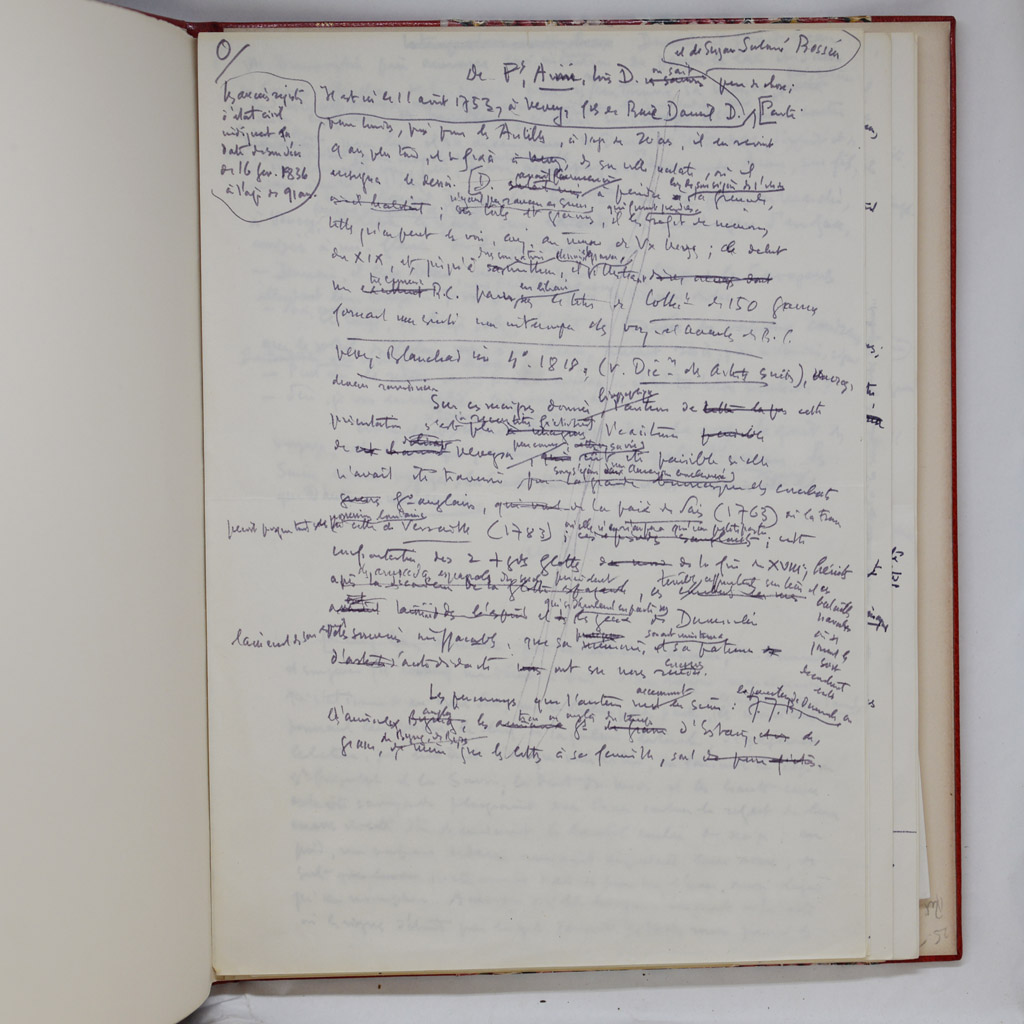

Un romancier difficile à déchiffrer

Plus encore que dans le premier volume, on constate une proportion inquiétante de mots ou passages non déchiffrés ou déchiffrés de travers. L’écriture de Morand n’est pas toujours facile – l’auteur de ces lignes en sait quelque chose –, celle d’Hélène Morand non plus, mais quand on tombe sur de vraies tranches de gruyère (voir page 721), on en vient à craindre que Gallimard n’ait confié la transcription du manuscrit à des petits stagiaires sans compétence philologique particulière. Il en résulte un texte qui n’est pas propre.

En veut-on des exemples ? Le lecteur qui sursaute à bon droit en lisant « sans que le calife ne sache rien » se doute bien que Morand, dont la grammaire est plus sûre que celle du transcripteur, a écrit « en sache rien ». S’il est féru de Chateaubriand, le lecteur rétablit de lui-même en « Dans Les Martyrs » un incompréhensible « Dans les martyrs ».Familier de Gide, il s’étonne de même de trouver « cargo » là où Morand a manifestement écrit Congo. Amateur de vins de Loire, décidément aussi malchanceux au second volume qu’au premier, il entrevoit Pouilly sous un mystérieux « Parilly ». Si l’on a, comme Morand, quelques lumières sur l’Angleterre et l’anglais (langue que Morand connaissait parfaitement), on va de mauvaise surprise en mauvaise surprise : mots fantaisistes – « accointable », « waterlight » (auquel on a le toupet de joindre une traduction tout aussi fantaisiste) pour watertight, « distructure » pour distructive –, erreurs sur les noms propres (la station balnéaire de Lyme Regis devenue une bizarre « Lynn Regis »), contresens (voir la citation d’Emerson à la page 592), si bien qu’on se demande si c’est Morand, pourtant familier des clubs londoniens, qui a écrit Brook’s pour Brooks’s. Et si certains passages, généralement laissés sans commentaire par l’éditeur scientifique, tiennent carrément du galimatias, c’est sûrement en raison d’une mauvaise lecture du manuscrit.

Les problèmes que l’on vient d’évoquer, et qui rendent sujettes à caution les leçons conjecturales données en italiques entre crochets, sont malheureusement aggravés par la présentation du texte. Contrairement à ce que semble promettre la Note sur l’édition liminaire, cette présentation, au lieu d’être allégée grâce à une normalisation discrète, est constamment alourdie par des « [sic] » qui non seulement freinent la lecture mais la gênent. On a l’impression de se trouver devant une copie d’étudiant corrigée par un professeur irascible. Or, comme chacun sait, plus une copie nécessite des corrections, plus il reste de points à corriger1. En revanche, point n’était besoin d’épingler l’élève Morand, comme on ferait du cancre de la classe, pour des fautes de grammaire ou d’accord dont certaines n’en sont d’ailleurs pas : il suffisait, à bon escient bien entendu, de les corriger et éventuellement de le signaler en note. Mais pourquoi diable lui reprocher d’écrire tôle plutôt que taule, les deux graphies étant admises, voire bloquage plutôt que blocage, puisque cette variante est au moins attestée ?

Fatigué par cette impression de lire le texte à travers un écran (et pareillement irrité par certaines notes l’invitant à une lecture politiquement correcte), le lecteur a envie de corriger à son tour le correcteur, lequel paraît en vouloir à Morand d’écrire « Ormesson » tout court, à la manière de Saint-Simon, mais écrit lui-même « Comtesse de Greffulhe », à la manière de Mme Verdurin. Bizarrement, l’index corrige certains de ces faux pas mais d’autres non : ainsi la comtesse Greffulhe conserve sa particule et « Boyslève » reste Boyslève, alors qu’Aliki Diplarakos, qu’on a vu passer tantôt en « Dipladokouros », tantôt en « Diplakou », y figure sous la forme grecque, Diplarakou. Faut-il voir là une indication que le texte qui a été imprimé n’est pas la version définitive mais un état incomplètement corrigé ?

Morand, nous rappelle l’introduction, n’aimait pas les universitaires. Il leur reprochait leur pédantisme obtus, leur insensibilité esthétique, leur manque d’usage. Sans entrer dans ce débat, rappelons qu’un éditeur scientifique n’est pas un procureur et qu’il lui convient de garder à l’esprit, comme le formulait naguère Jason Epstein à propos de la biographie d’Edmund Wilson par Jeffrey Meyers, que sa mission première est de restituer avec une curiosité intellectuelle mêlée de sympathie un intellect plus complexe que le sien.

Vincent Giroud

Ancien élève de l’École normale supérieure et diplômé d’Oxford, Vincent Giroud a enseigné dans diverses universités françaises et américaines et a longtemps été conservateur des livres et manuscrits modernes à la bibliothèque Beinecke de l’université Yale. Parmi ses publications figurent French Opera: A Short History (2010), le volume collectif Graham Greene: un écrivain dans le siècle (2014), Nicolas Nabokov: A Life in Freedom and Music (2015) et, en collaboration avec Michael Kaye, The Real Tales of Hoffmann (2017). Il est en outre traducteur, spécialisé dans le domaine de la musicologie. Il vit à New York.

Paul Morand. Journal de guerre : Roumanie – France – Suisse, 1943-1945, édition établie, préparée et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon, Paris, Gallimard, 2023

Lire aussi de Vincent Giroud sur le premier tome du Journal de Guerre : Morand et la Collaboration, Contreligne, 7 novembre 2021

Notes

| ↑1 | Est-ce Morand, est-ce Gallimard, qui écrit Gengis Kahn pour Gengis Khan, « Desgrieux » pour Des Grieux, Beagley pour Beazley, Locke pour Lock (célèbre chapelier londonien), Boyslève pour Boylesve, « wishfull » pour wishful, Marneff pour Marneffe, et « Franco est fort appuyée » ? On ne le saura jamais. |

|---|