Une fois de plus, des vidéos amateurs montrant des Afro-Américains en train de mourir sous les balles de policiers blancs sont actuellement au cœur du débat public et relancent la polémique sur l’accumulation, dans la culture contemporaine américaine, d’images représentant la mort de Noirs. Même parmi les activistes, les réactions sont partagées : certains appellent à faire circuler les vidéos, d’autres à les enterrer. Ainsi, à la question posée par une page Facebook « Pourquoi faire circuler des photos et vidéos de cadavres de Noirs? », une autre répond-elle, en invoquant le hashtag #hemmetttill: « Nous avons besoin de voir ».

Depuis son explosion sur la scène internationale, le mouvement Black Lives Matter (« Les vies noires comptent ») a un rapport ambivalent avec l’image. Peut-être plus encore que n’importe quel autre mouvement social, Black Lives Matter repose sur un défilé d’images, une suite sans fin d’hommes et de femmes noirs, entravés, battus, blessés ou tués par des policiers blancs. Sur les pages Facebook de groupes tels que The New Jim Crow et sur celles des nombreux groupements se réclamant de Black Lives Matter, des vidéos de scènes de violences policières passent et repassent presque constamment, condamnées mais également mises en avant depuis deux ans lors de chaque manifestation. Les vidéos de la mort de Laquan McDonald, Eric Garner, Tamir Rice et maintenant de celle d’Alton Sterling et Philando Castile passent en boucle sur les chaines de télévision, tant les chaines principales – les « majors » – que les chaines indépendantes, servant ainsi de moyen de preuve mais aussi d’incitation. Ces vidéos sont devenues le moyen principal par lequel la violence raciale est quantifiée, connue et consommée.

Cette prolifération d’images de violence à l’encontre de corps noirs a suscité une bonne dose de critiques et d’anxiété, ne serait-ce que parce qu’elles « ont conduit à des manifestations dans tout le pays », comme l’exprime le New York Times avec une vision très nette du lien de causalité. On soupçonne l’empirisme de ne pas être suffisant : même avec de telles preuves visuelles, les poursuites et les condamnations de policiers sont rares, et les progrès en matière de législation positive, infimes – ce pourrait être, par exemple, des lois ou des règlements prévoyant qu’une plus grande part des budgets de police soit consacrée aux services sociaux, ou que l’armement et la militarisation des services de police soient réduits. D’ailleurs, de nombreux journalistes afro-américains, tels Adreanna Nattiel, Jamil Smith, Phillip B. Williams et Charing Ball se demandent si l’accumulation de ces images n’est pas simplement une autre forme de « spectacle », une façon de « s’installer dans un fauteuil et d’assister à des lynchages à répétition ».

Un auteur décrit les vidéos de Garner, de Brown et de Rice comme des « spectacles de mise à mort de Noirs », spectacles qui reproduisent la douleur sans la guérir ni y remédier. La crainte qu’expriment ces commentateurs, c’est que les images de violence à l’encontre d’Afro-Américains circulent moins en leur qualité de preuve ou de document que comme la « réinscription » (la réaffirmation) de l’identité de Blanc (whiteness, en anglais): le pouvoir de contempler la douleur, en tant que spectateur, depuis une distance excluant le danger. Ces débats posent de vastes questions. Que signifie le fait de visionner des images de meurtres d’Afro-Américains ? À notre époque, alors que des images de violences policières cohabitent sur les réseaux sociaux avec des selfies et des vidéos de chats, quelle est la force de représentation d’une vidéo ? Dans un récent essai, le théoricien Jared Sexton, un « Afro-pessimiste », considère que la souffrance noire est « irreprésentable » et « ne peut pas produire de témoins ». Pourtant, on se demande, face à ces questionnements douloureux, ce que serait le mouvement sans ces images. La solution est-elle de les retirer de la consommation publique ? Ces craintes ont une longue histoire, qui remonte aux origines de la photographie. Une bonne façon d’y réfléchir est de se pencher sur l’histoire de la photographie de lynchages et l’héritage qu’elle représente.

La question raciale, les lynchages et l’image documentaire

Les débats actuels sur la double nature de ces vidéos font écho à un précédent lumineux : un essai de Walter Benjamin, intitulé « L’Auteur comme producteur » (1934)[1.Walter Benjamin, L’Auteur comme producteur, texte d’une conference donnée à Paris en 1934, publié dans Essais sur Brecht, traduit de l’allemand par Philippe Ivernel, La Fabrique Éditions, Paris: 2003.].

Benjamin y souligne que, paradoxalement, « l’appareil de production et de publication bourgeois peut assimiler quantité de thèmes révolutionnaires, voire les propager, sans mettre en question par là sa propre existence ». Il insiste sur la façon dont le capitalisme et sa culture de masse annihilent le potentiel radical des matériaux qu’ils diffusent. Ainsi, la photographie, note-t-il, « a réussi à faire de la misère elle-même … un objet de plaisir [esthétique] »1

Les réflexions de Benjamin se référaient à la République de Weimar, mais on observe un phénomène parallèle avec la « racialisation » de l’image photographique qui s’est produite aux États-Unis après la guerre civile. Dans son ouvrage American Archives : Gender, Race and Class in Visual Culture (1999), Shawn Michelle Smith, universitaire américaine spécialiste de la photographie, montre qu’au cours de la seconde moitié du XIXe siècle la photographie a formé l’œil américain à « établir des hiérarchies sociales ancrées dans de nouvelles ‘vérités’ visuelles. » L’ouvrage documente la façon dont la pratique « privée » du portrait et de la photographie des enfants dans les familles de la classe moyenne blanche a renforcé la vision normative de la qualité de Blanc (whiteness), en formant un contraste avec la pratique photographique « publique » de clichés de Noirs réalisés à des fins policières, eugéniques ou phrénologiques qui ont abouti à définir une image du corps noir comme déviant, criminel et primitif. De même, la typologie eugénique mise au point par Francis Galton reposait-elle sur une documentation photographique. En créant des photomontages composites de « types » biologiques, Galton a introduit la race dans la culture visuelle, et renforcé ainsi la présomption selon laquelle le corps humain présente des caractéristiques raciales qui peuvent être documentées au moyen d’images scientifiques. Dès les débuts, la photographie a servi d’outil de ségrégation raciale, définissant et codifiant ce que signifie le fait d’être Noir ou Blanc. C’était surtout un média sur les Afro-Américains, rarement utilisé pour ou par eux.

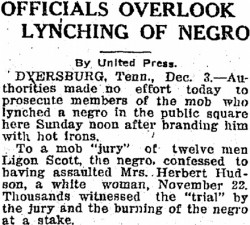

Mais c’est sans doute la dissémination d’images de lynchages, entre l’Age d’or et la naissance du mouvement des droits civiques à la fin des années 1930, qui a cimenté le rapport entre la photographie et la race. Distribuées sous forme de cartes postales, de souvenirs, de décorations et d’affiches, les images de lynchages ont servi à documenter et à construire la suprématie de la communauté blanche. Comme l’explique Dora Appel dans Lynching Photographs (2007), « Les spectacles de lynchage ont débuté dans le Sud de Jim Crow avant la guerre civile, lorsque les propriétaires fonciers blancs ont commencé à craindre une alliance entre Blancs pauvres et travailleurs noirs ». Ces spectacles étaient vus comme un moyen de « consolider la solidarité suprématiste entre Blancs par delà les classes sociales, à une époque où le fossé entre Blancs riches et Blancs pauvres était énorme ». Les lynchages, qui terrorisaient les Afro-Américains pour les empêcher de partir et s’assurer de leur travail, ont contribué à former des communautés blanches par delà les divisions de classe.

Les images sont extraordinairement contrastées. D’un côté, la souffrance de la victime noire ; de l’autre, une foule d’hommes, de femmes et d’enfants blancs – certains en costume, d’autres en salopette de travail – entourant le cadavre, bien déterminés à apparaître sur la photo. Que le lynchage ait lieu dans un trou perdu en pleine campagne ou sur une grande place publique et sous les yeux de milliers de spectateurs enthousiastes, les clichés ont un aspect rituel et répétitif. Les éléments communs sont l’atmosphère de célébration ou de pique-nique, le placement central du cadavre noir (souvent brûlé à un tel degré qu’il en est méconnaissable) et la foule massée au premier plan. La présence de la foule est significative, et montre que le renforcement communautaire est bien l’objet du lynchage, plutôt qu’un simple résultat. Ces photographies, qui partagent certaines caractéristiques avec les images actuelles de la culture contemporaine des armes à feu, avaient à la fois un caractère privé – en tant qu’objets de collection – et un caractère omniprésent, représentatif de la culture de divertissement de l’époque. Elles donnaient aux Blancs le droit de contempler l’image de corps noirs suppliciés, tout en marquant l’entrée des Américains blancs dans la culture visuelle moderne, sur un pied de suprématie blanche incontestée. Tout comme le cinéma et la musique de l’époque, ces photographies ont contribué à orienter l’appartenance à la race blanche (whiteness) dans le monde mouvant et dérangeant du capitalisme industriel et de la profonde division sociale qu’il implique.

Pour autant, dès le tournant du XXe siècle, les activistes afro-américains militant pour les droits civiques surent reprendre au puissant mouvement suprématiste blanc de la fin du XIXe une influence sur la culture visuelle américaine. Ainsi, en 1900 à l’Exposition universelle de Paris, W.E.B. Du Bois offrit un contrepoint saisissant [à la culture photographique blanche] grâce à une série de portraits, digne et présentée avec soin, d’Afro-Américains « influents et puissants » des deux sexes. Élégantes et composées avec soin, ces images étaient une riposte à l’idée d’une infériorité biologique et conféraient à leurs sujets une humanité habituellement réservée aux portraits de la classe moyenne blanche.

Selon le photographe et théoricien de la photographie Allan Sekula, tout portrait photographique porte en lui, telle une ombre, un double regard en direction de ceux qui vous sont socialement « supérieurs » et de ceux qui vous sont « inférieurs ». En présentant la classe moyenne noire d’Atlanta dans des portraits privés d’un type habituellement réservé à la classe moyenne blanche, W.E.B. Du Bois invite le spectateur blanc de l’Exposition universelle à considérer les Noirs portraiturés comme ses « supérieurs ». Ainsi, il perturbe la construction d’une solidarité blanche autour d’images de corps noirs suppliciés, et substitue à des images de mort une archive précieuse sur la vie des Noirs. Toutefois, W.E.B. Du Bois devait faire volte-face une décennie plus tard : en tant que directeur de la publicité et de la recherche de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), il prit la décision de publier des photos de lynchages dans le mensuel de l’organisation, The Crisis, dont il était rédacteur en chef. Cette décision fut si importante dans sa vie et dans sa conception de la lutte pour la libération des Noirs que David Levering Lewis ouvre le second volume de sa biographie sur les réflexions du grand écrivain et militant au sujet de la quantité d’images de lynchage que recevait le journal – tant de la part de racistes blancs que de la part de militants afro-américains.

Pour Du Bois, cette dualité était cruciale. Les images de lynchages, de par leur double nature d’acte de violence et de dénonciation de ces actes, tenaient lieu de miroir pervers pour la « double conscience » sur laquelle reposait l’identité afro-américaine, telle que décrite avec poésie dans Les Âmes du peuple noir (1903), comme suspendue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la vie américaine. Les images de lynchages partageaient cette étrange dualité : comme le documente l’universitaire Jacqueline Goldsby dans A Spectacular Secret : Lynching in American Life and Litterature (2006), ces images étaient largement disséminées par des réseaux informels mais n’apparaissaient généralement pas en première page des journaux et magazines nationaux. Le lynchage, tout comme les photos de lynchages, existait dans une culture à la fois de terreur et de désaveu. En circulant subrepticement, ces clichés pouvaient demeurer incontestés, omniprésents et pourtant invisibles – et donc protégés de la critique publique.

Du Bois ne fut pas le seul à penser que les images de lynchages pouvaient être utilisées à des fins réformistes plutôt que racistes. Comme le montre l’universitaire Leigh Raiford, les activistes qui participèrent à la longue campagne pour l’abolition fédérale du lynchage entre les années 1910 et les années 1930 publièrent des images de lynchages qui étaient jusque là restées cachées. Le fait de placer de telles images dans la sphère publique officielle – à New York, où se trouvait le siège de la NAACP – était une façon de coopter leur utilisation par les Blancs, mais aussi de changer la teneur du discours sur le lynchage, et sur ce que ces images représentaient. Au fond, Du Bois retourna la tactique des Blancs contre eux, en montrant comment les images de lynchages pouvaient fonctionner non plus comme outils de terreur et de solidarité blanche mais comme instruments de dénonciation et de changement. En soumettant le caractère pathologique de la suprématie blanche au discours public, et en exposant son fonctionnement sur la scène nationale, les militants afro-américains avaient pour objectif de priver les photos de lynchages de leur pouvoir raciste. Pour Du Bois et les autres opposants au lynchage, les images de lynchages pouvaient servir à ébranler la suprématie blanche qu’elles avaient contribué à construire.

À titre d’exemple, un prospectus de la NAACP datant des années 1930 représente le lynchage de Rubin Stacy à Fort Lauderdale (Floride), pour avoir prétendument « menacé et effrayé une femme blanche ». Le corps de Stacy pend sous les yeux d’hommes, de femmes et d’enfants blancs souriants, vêtus comme pour un pique-nique. Sous la photo, la légende ordonne au lecteur de « ne pas regarder le Nègre » mais plutôt « les sept enfants BLANCS qui contemplent ce spectacle horrible ». Ce texte trouve d’ailleurs un écho actuel dans le projet « Erased Lynching » (2000-2015) de l’artiste Ken Gonzales-Day, dans lequel il efface des photos le corps des victimes de lynchage – dont beaucoup étaient d’origine mexicaine – reportant ainsi l’attention du spectateur sur les auteurs et les spectateurs du crime. Plutôt que de documenter les souffrances de la victime, l’attention portée aux spectateurs souligne les pathologies des Blancs.

Toutefois, parmi les militants qui percevaient le potentiel politique des images de lynchages, tous ne cherchèrent pas à détourner l’attention du sort de la victime. Certains s’employèrent à montrer – et même à risquer – des agressions à l’encontre de corps noirs afin de souligner la violence de la suprématie blanche et celle de l’État. Un des exemples notoires est la réaction au lynchage d’Emmett Till, en 1955. Bien que le corps et le visage de Till aient été horriblement battus, jusqu’à en être méconnaissables, sa mère insista pour que le cercueil reste ouvert lors des funérailles, et une photographie de son visage fut publiée dans presque tous les journaux et les revues noirs du pays, dont Jet, New York Amsterdam News et Chicago Defender. De même, le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) et d’autres organisations du Sud pour les droits civiques s’appuyèrent de façon décisive sur le travail de leurs propres photographes, produisant ainsi certaines des images les plus iconiques de la lutte contre la ségrégation. Comme l’écrit Martin Luther King dans La Révolution non violente (1969, traduction française de Why We Can’t Wait, publié en anglais en 1964) :

La résistance non violente, lors de la croisade non violente de 1963, a eu pour résultat de paralyser et de confondre les autorités auxquelles elle s’opposait. Contre un seul Noir, les autorités auraient riposté avec brutalité ; mais dès lors que cette brutalité ne pouvait plus s’exercer à la dérobée et loin des regards, elle perdait toute sa puissance.

Il faut noter l’attention portée par King au caractère radical du regard. En subvertissant le rôle des images de lynchage dans la construction sociale d’une suprématie blanche, la prise de pouvoir afro-américaine sur des images de violence raciale – une forme radicale d’appropriation culturelle en retour – en fit un outil crucial pour le Mouvement des droits civiques.

« Ceci est ma maison » : Ramsey Orta et le droit de filmer

Les vidéos de violences policières commises à l’encontre d’Afro-Américains sont de nature plus diverse que les photographies de lynchages. Certaines sont réalisées par des activistes ou des voisins des victimes ; d’autres proviennent de caméras de sécurité ou de dashcams (contraction de l’anglais dashboard camera, autrement dit des caméras placées dans le véhicule pour enregistrer ce que voit le conducteur)2. Ces vidéos sont disséminées par des médias nationaux, plutôt que par la police (au contraire, les services de police se montrent souvent réticents à leur diffusion). Toutefois, et justement pour cette raison, la signification des vidéos n’est pas soigneusement située dans un contexte militant. Contrairement aux photographies publiées par Crisis ou par la SNCC, leur fonction critique évidente ne va pas de soi. Il est clair que le type de contrôle que la SNCC et Mamie Till Mobley (la mère d’Emmett Till) pouvaient exercer à l’époque sur les photographies de violences à l’encontre des Noirs ne se retrouve pas dans les images contemporaines de brutalités policières.

Ce n’est donc pas par accident que la vidéo du meurtre d’Eric Garner, en particulier, a reçu une telle attention sur les sites web progressistes. Bien sûr, c’était la première à exploser dans la conscience nationale, et elle a été filmée à New York. Mais ce qui la différentie des autres est la puissance de la narration qui l’accompagne. On y entend clairement l’auteur, Ramsey Orta, un voisin, qui s’exclame, alors que Garner est plaqué au sol par une demi-douzaine de policiers blancs :

« Une fois de plus, des policiers qui tabassent un type…[Garner] a rien fait du tout ; il a rien fait de mal…mais vous allez tous vous jeter sur lui ; tout ce qu’il a fait c’est s’interposer dans une bagarre ; vous allez l’enfermer pour rien du tout ; il a juste voulu arrêter une bagarre… ».

La voix d’Orta refuse de considérer les actions de la police comme normales. En refusant de voir Garner comme un agresseur, il insiste sur son innocence et replace la violence dont il est témoin au cœur d’une longue histoire de « policiers qui tabassent les gens». Orta répète plusieurs fois qu’il « vit ici », et « c’est ma maison », affirmant ainsi son droit de filmer le meurtre de Garner et de se tenir sur le trottoir. Sa revendication à une représentation visuelle repose sur sa connaissance de la communauté noire de Staten Island. Comme la légende apportée par la NAACP [à la photographie du lynchage de Rubin Stacy], Orta attire l’attention du spectateur sur la violence de la police plutôt que sur le corps de Garner. Grâce à son commentaire, il est impossible de regarder la mort de Garner comme un spectacle ou de l’isoler de la communauté de ceux pour qui sa vie a une signification.

La vidéo d’Orta ne résout pas l’histoire complexe et contradictoire de la photographie documentaire et de la représentation visuelle des Noirs. Pour preuve que les complications héritées du passé persistent, il suffit de considérer le récent déplacement, à Elgin près de Chicago, d’une fresque représentant un lynchage de 1930, comportant les portraits des lyncheurs Thomas Skipp et Abram Smith. La fresque, [réalisée dix ans auparavant,] sera finalement déplacée, à la suite de demandes émanant tant des autorités blanches que de manifestants noirs. Mais les mouvements sociaux du passé nous montrent d’autres chemins que l’effacement pur et simple. Ce qui paraît nécessaire serait plutôt un ensemble de pratiques visant à une documentation critique et à une rediffusion radicale.

Pour reprendre les propos de Benjamin, « ce que nous avons à demander au photographe, c’est qu’il soit capable de donner à sa prise de vue cette légende qui l’arrache à l’usure de la mode et lui confère sa valeur d’usage révolutionnaire. »3. Il faut reconnaître, comme le fait Orta, que les images de violence à l’encontre d’Afro-Américains ne parlent pas d’elles-mêmes. Pour empêcher que les médias nationaux ne les normalisent – n’annihilent leur contenu radical – il est nécessaire d’exprimer un point de vue, ainsi qu’un discours narratif contrecarrant celui de la suprématie blanche.

Lorsque je me suis forcé à regarder la vidéo d’Alton Sterling, j’ai ressenti un immense soulagement à l’écoute d’une voix abasourdie qui demande « Ils l’ont tué ? », suivie de la réponse d’une femme « Oui » et de sanglots. Bien sûr, ce n’est pas le commentaire d’Orta, mais ces voix humaines constituent une affirmation, dans les derniers instants de sa vie, de l’humanité et de la valeur de la vie de Sterling. De même, la force de la vidéo de Diamond Reynold, réalisée alors que son boyfriend Philando Castile est en train de mourir sur le siège à côté d’elle, tient non seulement à son courage remarquable, mais aussi au fait qu’elle ne cède jamais le contrôle de sa narration – même lorsqu’elle est forcée de se rendre physiquement – aux policiers armés et violents qui lui font face. Le fait qu’Orta, qui filme désormais des policiers pour l’organisation Copwatch, dédiée à la lutte contre les violences policières, risque la prison, après un an de harcèlement de la part de la police de New York, suggère que l’État a pris la mesure de l’aspect politiquement subversif de la représentation visuelle et narrative. Tout comme les textes de la NAACP et les photographies du SNCC voici un siècle, les voix de Ramsey Orta et de Diamond Reynolds démontrent que les images de violence ont le pouvoir non seulement de reproduire la douleur mais aussi de contribuer à construire la société qui s’emploiera à y mettre fin.

Un de mes collègues a récemment écrit sur sa page Facebook qu’en tant qu’afro-américain, il ne supporte plus de visionner les vidéos de violences policières. Pourtant, dit-il, il est heureux qu’existent des organisations comme Copwatch. La référence à cette organisation est significative : elle ne prétend pas être idéologiquement neutre mais, au contraire, a pour objectif de documenter la violence dans un cadre critique des structures de la suprématie blanche. Je ne pense pas que Du Bois, voila plus d’un siècle, ait cru que nous étions proches d’un monde dans lequel la justice serait rendue ; cela ne l’a pas empêché de publier des images de victimes noires de lynchage. Peut-être plaçait-il une trop grande confiance dans la sphère publique, dans l’existence d’une communauté qui agirait pour mettre fin à la violence, mais il a consacré sa vie à créer des sphères publiques dans lesquelles des vérités différentes pouvaient s’exprimer.

Personnellement, je ne vois pas d’autre solution. Lorsque je songe à Ramsey Orta, à Diamond Reynolds et à tant d’autres qui ont risqué leur vie pour documenter la mort de leurs amis ou de ceux qu’ils aimaient, je ne peux que conclure que la représentation, en dépit de ses imperfections, est tout ce dont nous disposons.

Benjamin Balthaser

Traduction : Françoise Torchiana

Article paru à l’automne dans les colonnes de nos amis de la Boston Review

Notes

| ↑1 | Ibid, p 157.]. De même, une certaine littérature « a fait du combat contre la misère un objet de consommation ». « La signification politique [de cette photographie et de cette littérature] s’est épuisée en bien des cas avec la reconversion des réflexes révolutionnaires, pour autant qu’il en surgissait dans la bourgeoisie, en objets de distraction, d’amusement … Changer le combat politique de telle sorte que cette obligation à la décision se mu[e] en un objet de contemplation confortable, tel est le trait caractéristique de cette littérature [et de cette photographie]. »[3. Ibid, p 161. |

|---|---|

| ↑2 | NdT. |

| ↑3 | Walter Benjamin, Essais sur Brecht, p 159. |